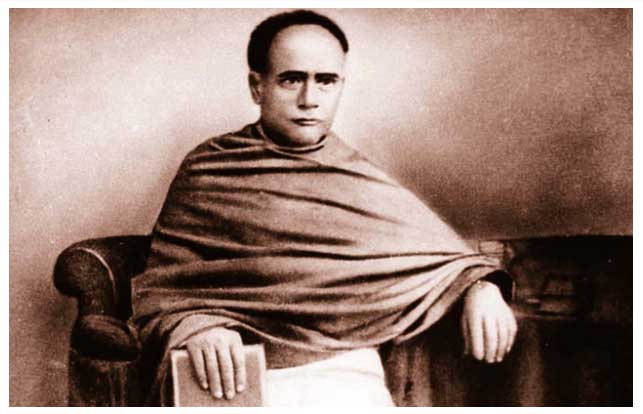

বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর দর্শন

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ডেস্ক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ডেস্ক

প্রকাশ: ৮ অক্টোবর ২০২১, ১০:০২ | আপডেট : ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০:৫৫

মুজিব রহমান

-------------------

পশ্চিমা দর্শনে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, দার্শনিকগণ তার পূর্ববর্তী দর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। গ্রীক দার্শনিক থেলিস যখন বলেন সবকিছুই পানি থেকে উৎপত্তি। তার শিষ্য সকলেই তা মেনে নেন না। তারা প্রশ্ন তুলতে পারতেন। থেলিসের শিস্য এনাক্সিমেন্ডার প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, আদি উপাদান হবে এমন কিছু যা সীমাহীন যেমন বায়ু। পরবর্তীতে প্রাণের আদি উৎস নিয়ে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্থ এই যে উত্তরণের চেষ্টা সেকারণেই দর্শন এগিয়েছে সমাজও এগিয়েছে। ইউরোপে অন্ধকার যুগ নেমে আসার পরে থেমে যায় এ প্রক্রিয়া যা আবার শুরু হয় রেনেসাঁর মাধ্যমে। ভারতে এমনটা হয়নি- এখানে যুগের পর যুগে একের পর এক নতুন ও স্বাধীন দার্শনিক মতবাদের আবির্ভাব হয়নি। নতুন দার্শনিক এসেছেন কিন্থ তারা কোন-না-কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে যা বলেছেন তা পুরাতনকেই সমর্থন করেছে। ফলে দর্শন আর এগিয়ে যেতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সেই আধ্যাত্মবাদী দর্শনেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। যদিও ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত নাস্তিক্যবাদী দর্শন হিসেবে পরিচিতি পায়। তবে সেটার কারণ ভিন্ন- তারা বেদ মানতেন না বলেই তাদের নাস্তিক্যবাদী বলা হতো। শুধু লোকায়িত চার্বাকদের কথা শোনা যায় তাদের অস্তিত্ব বহুকাল আগেই বিলুপ্ত হয়েছে।

বৃটিশ প্রভাবে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় একটি নবজাগরণের দাবি অনেকে করেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ তারা সকলেই ছিলেন আধ্যাত্মবাদী। ফলে দার্শনিকের কাজ বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ সত্য উদ্ধার করা ও তার ব্যাখ্যার করার দায়িত্ব তারা কেউই পালন করেননি। তারা কেবলই আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের উপর আস্থা রাখতেন। এর ভিন্নতা আমরা প্রথম দেখি ডিরোজিওর মধ্যে। তিনি ছিলেন একজন পর্তুগীজ পিতা ও ইংরেজ মাতার সন্তান যার জন্ম ভারতে। তার জীবন কাল সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সোমেন চন্দের মতোই মাত্র ২২ বছরের। তবে এ ছোট্ট জীবনেই তিনি রেখে যান বিপুল প্রভাব। ১৮২৬ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিবাদী চেতনা তৈরি করতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড কলকাতার হিন্দু সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। কিন্থ ১৮৩১ সালে কলেজ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হলে এবং একই বছর তার মৃত্যু হলে জাগরণ স্তিমিত হয়ে যায়। এ সময় অক্ষয় কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র ১১ বছর। এই দুই বন্ধুর পক্ষেও সম্ভব ছিল এবং সম্ভাবনাও ছিল প্রগতিবাদী চেতনাকে জাগ্রত রেখে জাগরণকে এগিয়ে নেয়ার। ঈশ্বরচন্দ্র এসেছিলেন দরিদ্র পরিবার থেকে এবং অক্ষয় কুমারের পিতৃবিয়োগ ঘটলে এবং তাদের নির্ভর করতে হতো অন্যের উপর। ডিরোজিওর মৃত্যুর সময় মাইকেল মধুসূদন দত্তর বয়স মাত্র ৭ বছর। হিন্দু কলেজে এসে তিনি ডিরোজিওর ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি ধনী পরিবার থেকে আসলেও ধর্ম পরিবর্তন করে খৃস্টান হয়ে খৃস্টান মেয়েকে বিয়ে করায় পৈতৃক সম্মত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আর্থিক অনটনে তিনিও পড়েন। এর আগেই মধুসূদন হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রগতিশীলতায় অক্ষয়কুমার দত্ত কিছু বিষয় প্রকাশ করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজেকে ভাববাদী চেতনা পরিপন্থী হিসেবে লিখিতভাবে প্রকাশ করেননি। তবে মাইকেল ও অক্ষয়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল সবসময়। অক্ষয় কুমার দত্ত একটু কম পরিচিতি পেলেও তাদের তিনজনের প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বদলে যাওয়া শুরু করেছিল। ডিরোজিওর পরে এই তিনজনই বাংলার নবজাগরণের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন। যা আর ঠিক মতো পরিস্ফূটিত হয়নি।

অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ। কিন্থ অক্ষয় দত্ত ধর্মপ্রচারে সীমাবদ্ধ না রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদি প্রকাশ করতে থাকেন। এতে পত্রিকাটি আশানুরূপ উন্নতি করে। দেবেন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আমি খুঁজেতেছি ঈশ্বরের সাহিত আমার কী সম্বন্ধ? আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কী সম্বন্ধ? অক্ষয় দত্তের পক্ষে তার বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কারণেই। ১৯৫০ সালে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা- এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেন। পুরো পুস্তিকাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হয় এবং অক্ষয় দত্ত এর সমর্থনে সম্পাদকীয় লিখেন। বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে আরেকটি পুস্তিকার লেখা একইভাবে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বিষয়টি একদম পছন্দ করেননি। এরমধ্যে রাজনারায়ণ দত্তের একটি ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা পত্রিকায় প্রকাশ না করায় দেবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, ‘কতগুলো নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাদিগকে এই পদ হতে বাহির করিয়া না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই’। তিনি যে অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করেই বলেছিলেন তা নিশ্চিত। তারা দুজনেই একসময় পত্রিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্রনাথ তাদের এতোকাল সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের মেধা ও লেখণি শক্তির কারণেই। তারা সরে গেলে পত্রিকাটিও জনপ্রিয়তা হারায়। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মধ্যেই যুক্তি খুঁজে বের করে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলোর বিরোধীতা করতেন। হিন্দু ধর্মে বেদ, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ, মনুসংহিতা, মহাভারত-রামায়ণসহ বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই একটার সাথে আরেকটার ভিন্নতা পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এক গণেশেরই ২৭ রকমের জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ফলে কোন না কোন ধর্মগ্রন্থে তিনি বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষার পক্ষে শ্লোক পেয়ে যেতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শাস্ত্রের মধ্যেকার যুক্তি দিয়েই যদি একসব বিষয় উত্থাপন করা যায় তবে বাঁধা অনেক কম আসবে।

১৮৫১ সালে ব্রাহ্মসমাজের এক অনুষ্ঠানে অক্ষয় দত্ত তার বক্তব্যে বলেন, ‘বেদ-বেদান্ত ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম নয়। বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে অক্ষয় দত্তের অভিমত বিদ্যাসাগরের মতাদর্শকে প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়। এরপরে বারাণসী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল জেমস আর ব্যালেন্টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন পূর্বক লিখিত প্রতিবেদনের জবাবে বিদ্যাসাগর শিক্ষা কাউন্সিলকে লিখেছিলেন, ‘সাংখ্য আর বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে-সম্পর্কে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এগুলো পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতো বার্কলেও একই শ্রেণির ভ্রান্ত দর্শন রচনা করেছেন। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন হিসেবে বিবেচিত হয় না। কাজেই তা পড়িয়ে কোন লাভ হবে না। তাছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বাড়তে থাকবে’।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণপুত্র এবং পৈতা গ্রহণ করলেও তিনি ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করতেন না। শিক্ষার্থীদেরও কখনো ধর্মীয় বিষয়ের পক্ষে শিক্ষা দিয়েছেন এমনটাও তার জীবনীগ্রন্থগুলোতে দেখা যায় না। কোন লেখাতেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনার পক্ষে কিছু লিখেননি। যারা বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এসেছেন তাদের অনেকেই বিদ্যাসাগরের ধর্মবিমূখতার বিরুদ্ধে কথা বললেও তিনি ধর্মাচারের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এমনটা কেউ বলেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ পাই তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাসাগরই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকেও তার মতে, পথে আনবার চেষ্টা করেছেন, কিন্থ এ-ক্ষেত্রে কোন সফলতা পাননি। রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে আসলেও একবারের জন্যও বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণের দরবারে যাননি। বিদ্যাসাগরের সাথে তার কথোপকথন ছিল নিম্নরূপ-

শ্রী রামকৃষ্ণ- আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে): তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রী রামকৃষ্ণ: না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীর সমুদ্র।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে ‘সিদ্ধ পুরুষ’ বলেও অভিহিত করেছিলেন! বিদ্যাসাগরকে তিনি বলেছিলেন- ‘তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ! সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্যে যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে- কিন্থ এ রজোগুণ- সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নেই। শুকদেবতাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন, ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দেবার জন্যে। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্যে, কেউ পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই। দেখ না, এই জগৎ কী চমৎার। কত রকম জিনিস- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল মন্দ, কারও বেশি শক্তি, কারও কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর: তিনি কি কাউকে বেশি শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?

এই প্রশ্নের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের অসাম্য নীতিকেই যেন প্রকটিত করতে চেয়েছেন। রামকৃষ্ণ এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিতে পারেন নি। একটু এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন- ‘তিনি বিভূরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্থ শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া আছে, বিদ্যা আছে, অন্যের চেয়ে তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কি না? পরমহংসের এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বিদ্যাসাগর শুধু মৃদু হেসেছিলেন। বোধহয় এই কারণে, যে দয়ার কথা, বিদ্যার কথা রামকৃষ্ণ বলেছিলেন সেগুলো ‘ঈশ্বর’ তাকে এমনি এমনি প্রদান করেননি, তার জন্য তাকে কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করতে হয়েছে, সাধনা করতে হয়েছে। তিনি একদিনে বিদ্যাসাগর বা দয়ার সাগর হন নি।

বৈদিক যুগের পর থেকেই, বিশেষত মৌর্য যুগের প্রারম্ভে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্থায়ী কুসংস্কারের গোড়াপত্তন হয় এবং এদেশের সমাজে নারীর হীনস্থানও তখন থেকেই রচিত হয়। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুশাসনের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নারীর জন্মগত হীনস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। হিন্দু সমাজের ভিত্তি মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, নারী শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্র মতে নারীর কোনও স্বাধীন সত্তা নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে এক গৃহপালিত পরাধীন প্রাণী বিশেষ। নারীকে একটি যৌনযন্ত্র মাত্র মনে করবার এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিই তার আজীবন পরাধীনতার তত্ত্বের অন্যতম উৎস। বিদ্যাসাগরই প্রথম বুঝতে পারলেন, হিন্দু শাস্ত্র নারীকে যেভাবে ঊণমানুষ করে রেখেছে তা থেকে তাদের উদ্ধার করতে না পারলে ভারত বর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর যে শুধু একজন কুশলী ও বাস্তববাদী সমাজ সংস্কারকই ছিলেন তা-ই নয়, বরং তিনি বাড়ালির দেশাচারপ্রবণ, ধর্মাক্রান্ত, যৌনশুচিগ্রস্তুও জাড্যময় জীবনের একজন কড় সমালোচক ছিলেন। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় নারী জীবন নিয়ন্ত্রণকারী পিতৃতান্ত্রিক বিবিধ ধারণাকে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সবচেয়ে অগ্রগণ্য। তিনি সমাজকে বদলাতে চাইলেন ভিতর থেকে। এজন্যই তিনি গণসংযোগ ও লেখালেখিকে প্রাধান্য দেন। নারী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ধ্যান ধারণা, আচার ও বিশ্বাসকে বদলানোর প্রচেষ্টায় তিনি বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে বেছে নেন, শাস্ত্র দিয়েই মানুষের মনোজগত পরিবর্তনের ধারণা। এজন্যই তিনি তার জীবনের বড় সময় ব্যয় করেন স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষে জনমত গঠনের কাজে। এজন্য তিনি দিনের পর দিন শাস্ত্র ঘেটে এর পক্ষের মতামতগুলো বের করতেন যাতে ধর্মীয়ভাবে তিনি আক্রমণের শিকার না হন। কেউ যেন তাকে ধর্মশাস্ত্রবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করতে না পারে। বিধবা বিবাহের পক্ষে তিনি পরাশর সংহিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন শাস্ত্রীয় সমর্থন। শাস্ত্রীয় আইনকে শাস্ত্রীয় আইন দিয়েই ঠেকানো সম্ভব মনে করেছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই সরকার অনুকূল পরিবেশ দেখে ১৮৫৬ সালে পাশ করে বিধবা বিবাহ আইন। নিজের পুত্র, অনুরাগী ইত্যাদি অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিধবাবিবাহ করতে।

হিন্দু ধর্মের জাতপাত প্রথার কারণে কন্যাদায়গ্রস্তুপিতারা কন্যাদের বিয়ে নিয়ে খুবই শঙ্কায় থাকতেন। কুলীণ পাত্রের জন্য তারা বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শিশু কন্যাকে বিয়ে দিয়ে পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তিটা নিশ্চিত হয়েছে মনে করে তৃপ্তি পেতেন। নচ্ছার ব্রাহ্মণরাও পণের টাকার আশায় একের পর এক বিয়ে করে চলতো। বিয়ে করা তাদের একটি পেশা হয়ে দাঁড়াতো। কেউ কেউ ৫০/৬০টিও বিয়ে করতো। তারা স্ত্রীকে রেখে আসতো পিতার বাড়িতেই এবং পালা করে স্ত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে থাকতেন। এভাবে কোন কোন স্ত্রী সারা জীবনে দুএকদিন মাত্র স্বামীসংগলাভের সুযোগ পেতেন যখন তাদের সহবাস সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না এবং তাদের সেভাবে যৌন চাহিদাও তৈরি হতো না; যৌনতৃপ্তিতো দূরের বিষয়। নিশ্চিতভাবেই এসব নারীরা অকালবৈধব্যে প্রবেশ করতো। পিতার মৃত্যুর পরে পরিবারে তিষ্টাতে না পেরে অনেক সময়ই এই মেয়েদের আশ্রয় মিলতো পতিতাপল্লীতে। পতিতাপল্লীর মেয়েদের শতকরা নব্বই ভাগই ছিল বিধবা। আগেতো মেয়েদের আফিম খাইয়ে ধরেবেধে চিতায় উঠিয়ে দেয়া হতো। ইংরেজ সরকার ১৮২৯ সালে সহমরণ নিষিদ্ধ করে আইন প্রনয়ণ করেন। এই আইন করার আগে রাজা রামমোহন রায়কে দিয়ে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালান। সহমরণ বন্ধ হলে মেয়েরা আপাতত চিতার আগুণ থেকে বাঁচলেও শরীরের আগুন ও সামাজিক আগুন থেকে বাঁচতে পারছিল না। আমার গ্রামেরই দুজন বাধ্যবিধবাকে দেখেছি যারা ছিলেন খুবই সুন্দরী ও স্বাস্তু্যবতী। আমি ছোট থাকাকালীন তারা আমাকে দিয়ে বেলপাতা পাড়িয়ে নিতেন। পরে শুনেছি বেলপাতার রস খেলে যৌনাকাঙ্খা কমে আসে। কিন্থ মেয়েরা প্রায়শই যৌবনের চাহিদাকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হতো এবং জড়িয়ে পড়তো অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সম্পর্কে। অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ প্রকাশ পেলেই ঘটতো বিপত্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারের লোকেরা মেয়েটিকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দিতো। বিধবাদের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টিকেও স্বাভাবিক ধরে নিতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি মনে করতেন- এটা হওয়াই স্বাভাবিক, এতে মেয়েটির দোষ দেয়া যায় না। বিদ্যাসাগর সিনেমাতেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তার নিজের এক বোন এবং শৈশবের এক খেলার সাথীও বাল্যকালেই বিধবা হন। এগুলো তাকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে অবস্থান নিতে ভূমিকা রেখেছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এসব করাকে তিনি সমীচীন মনে করেননি। শাস্ত্র সম্পর্কে তার সন্দেহ উদ্রেক হলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শাস্ত্রীয় সমর্থন ছাড়া জনমত গঠন অসম্ভব হয়ে উঠবে। আবার সহমরণ নিষিদ্ধকেও তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলেছেন, যেহেতু সহমরণ নিষিদ্ধ এবং ব্রহ্মচর্য পালন কলিযুগে অসম্ভব সেহেতু বিধবার পুনর্বার বিবাহই এক্ষেত্রে শাস্ত্রমতে প্রদর্শিত পথ।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে নারীর অবস্থান খুবই নিম্নস্থানে। মনুসংহিতায় লেখা রয়েছে-

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ র্বা পরিবর্জিতঃ।

উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ।। ১৫৪।।

অধ্যাপক ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী এর অনুবাদ করেছেন-

স্বামী বিশীল (অর্থাৎ জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত এবং সদাচারশূন্য), কামবৃত্ত (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত) এবং শাস্ত্রাধ্যায়নাদি ও ধনদানাদি গুণবিহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হল স্বামীকে দেবতার মতো সেবা করা।

এমন অসংখ্য শ্লোক রয়েছে যাতে স্বামীকে দেবতা ও স্ত্রীকে ভৃত্যের মর্যাদাই দেয়। এসব শাস্ত্রীয় বিধানকে বিদ্যাসাগর সমর্থন করতে পারেননি। বাল্যবিবাহের দোষ প্রবন্ধে তিনি স্বামী-স্ত্রীর মনের ঐক্য ও প্রণয়কে প্রাধান্য দেন। বাল্য বিবাহে দুজন অপ্রাপ্ত বয়স্কের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক হওয়া অসম্ভব। যেহেতু মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল তাই বিবাহিত বালক-বালিকার প্রণয়বিযুক্ত যৌন সম্পর্ককে তিনি আখ্যায়িত করলেন অপ্রীতিকর বলে। বংশরক্ষাই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, বালবিবাহে সে লক্ষ্যও সঠিকভাবে অর্জিত হয় না। এ ধরণের বিবাহে বালিকা বধূকে পর্যাপ্ত মানসিক কিংবা শারীরিক প্রস্তুতি ছাড়াই মাতৃত্বের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ফলে সন্তান প্রায়শই ভগ্ন স্বাস্তু্য হয়ে থাকে। তার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণ বিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়। নববিবাহিত বালক-বালিকারা কামকৌশল আয়ত্তকরণে ব্যস্ত থাকায় তাদের বিদ্যার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার পূর্বেই তারা সন্তানের জনক-জননী হয়ে বসে যা উক্ত দম্পতিকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে। তাছাড়া ঘটকের মধ্যস্তুতায় বালবিবাহ সম্পন্ন হয় বলে এ সকল বিবাহে প্রণয়ী কর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। অর্থাৎ বালবিবাহে নারীর অবমূল্যায়নকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। সর্বোপরি অল্প বয়সে বৈধব্য দশা উপসি'ত হয় বালবিবাহই তার মূল কারণ। তার এই লেখা মনুসংহিতার বহু শ্লোকের সাথেই সাংঘর্ষিক এবং বিরোধী। মনুসংহিতাসহ বহু শাস্ত্রের শ্লোককে তিনি বিশ্বাস করতেন না বলেই লেখাটি তৈরি করতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর লেখায় শাস্ত্র ব্যবহার করেই শাস্ত্রকে আঘাত করার কৌশল গ্রহণ করলেও আড্ডায় তিনি নিয়মিতই ধর্মবিরোধী কথা বলতেন। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতেন। রামকৃষ্ণের একান্ত শিষ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি শ্রীম নামে খ্যাতি অর্জন করেন তাকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘চেঙ্গিস খাঁ যখন লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করলেন, তখন তো ঈশ্বর নিবারণ করলেন না, স্রেফ বসে বসে দেখলেন, কাজেই তেমন ঈশ্বর থাকলেই বা মানুষের কীসের উপকার? সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় ঈশ্বর যদি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বা ভয়ঙ্কর অত্যাচার বা নিপীড়ন এইসব থামাতে না-ই পারেন, তো তিনি যে আদৌ আছেন এইটাই বা কীভাবে বুঝব, আর কোনওমতে থেকে থাকলেও তাতেই বা লাভটা কী হচ্ছে? এমন প্রশ্ন তিনি বিভিন্ন জায়গায় বহুবারই তুলেছেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শশীভূষণ বসু এক বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্যাসাগরের বাড়ি আসবার পথে রাস্তা গুলিয়ে ফেলে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর অনেক বিলম্বে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছলেন। বিদ্যাসাগর টিপ্পনি কাটলেন, ‘তুমি যখন তোমার পাড়ার মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়েই রাস্তা ভুলে এক বেচারা বৃদ্ধকে এতো ঘোরাচ্ছ, তখন পরলোকের অজানা পথে যে সব লোকেদের চালান করছ তাদেরকে তো আরওই দুর্দশায় ফেলবে, কাজেই এ ব্যবসা ছাড়ো বাপ’! আরেকবার এক পাদরী কয়েকজন তরুণকে খ্রিস্ট ধর্মের কথা বলতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর ওই পাদ্রীকে বললেন, ‘ওরা অল্প বয়সী, ওদের পরকালের কথা ভাবার সময় নেই, আপনি বরং আমাকে বলুন, আমার পরকালের ডাক এসে গিয়েছে’। পাদ্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের রসিকতা বোঝেননি, সঙ্গে সঙ্গে খুব উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরকে তার ধর্মের মাহাত্ম বোঝাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর পাদ্রীর নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে প্রবল হাসিঠাট্টায় মেতে উঠলেন। এক সময় পাদ্রী বিষয়টা বুঝতে পেরে ক্রদ্ধ হয়ে বললেন, ‘আপনি এই বৃদ্ধ বয়েসেও এমন নাস্তিক, আপনার মৃত্যুর পরে নরকেও স্থান হবে না’। শশধর তর্কচূড়ামণি তার সঙ্গে দেখা করতে এসে ধর্ম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তিনি হিন্দু ধর্মতত্ত্বের দুর্বোধ্যতা নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, ‘ছাত্রাবস্থায় হিন্দু দর্শন পড়ার সময়ে তার পণ্ডিতমশায় যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর বোঝেন কিনা, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমনই বুঝি, যেমন পড়াচ্ছেন পড়িয়ে যান্থ’। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য পুণ্যের আশায় শেষ জীবনে কাশীবাসী হয়েছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলে বিদ্যাসাগর তাকে গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস করতে বললেন। হরানন্দ অবাক হয়ে এহেন পরামর্শের কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদ্যাসাগর বলেন, ‘কাশীতে মরলে তো শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটবেই, আর তখন গাঁজাটা খেতেই হবে, কাজেই আগে থেকে অভ্যাসটা করে না রাখলে সমস্যা হতে পারে’! বিধবা বিবাহ চালুর চেষ্টা করার সময় অনেক হিন্দু শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে নরকের ভয় দেখিয়েছিলেন। তাদের একজনের উত্তরে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, ‘যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে, সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন, আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না’। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মুখে শোনা একটি গল্প থেকে জানা যায়, একবার এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনি ভগবান মানেন্থ? উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ‘উনি যখন আমাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন না, তখন আমারই বা কি দরকার ওনাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করা’। এমন অসংখ্য ঘটনা তাঁর সান্নিধ্যে আসা ব্যক্তিরা তাদের লেখায় প্রকাশ করেছেন আবার তার জীবনীকারকগণও এমন তথ্য প্রকাশ করে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এসব আড্ডা বা কথাবার্তা থেকে তার ভিতরের বিশ্বাসটাই প্রকাশিত হয়ে উঠে। এসব হাসি-তামাশা থেকে এটাই বুঝা যায় আর যাই হোক তার ভিতরে ধর্মবিশ্বাসের স্থানটা ছিল না। মৃত্যু শয্যাতেও তার মধ্যে ধর্মীয় ভাব দেখা যায় নি। অনেক চেষ্টা করেও তার রোগমুক্তির জন্য করা যজ্ঞানুষ্ঠানে তাকে নিতে পারেনি পরিবারের লোকেরা। তাঁর এসব মতোভাব থেকে তাকে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই।

বিদ্যাসাগর সিনেমাতে দেখলাম, একজন ইংরেজ কর্মকতা তাকে অনুরোধ করেন সাহেবি বেশ ধারণের জন্য। বিদ্যাসাগর তাকে ধর্মীয় কারণে নয় তাদের জাতির পোশাক বলেই স্মরণ করিয়ে দেন। অর্থাৎ তিনি পোশাকটি পরতেন ভারতীয়দের পোশাক বলেই। তিনি নিজে কখনোই পূজা-আর্চনা বা আহ্নিক বা অন্যকোন ধর্মীয় আচার পালন করতেন না। পূজাতে যে খরচ হতো তা দিয়ে গ্রামের গরিবদের খাওয়ালে বরঞ্চ ভাল হয়, এই যুক্তিতে তিনি তার বাড়ির দীর্ঘদিনের জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করে দেন এবং তার জননীও তাতে সানন্দে সম্মতি দেন। তার পিতা-মাতাকে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিতে দেখা যেতো। তাতে মনে হয়- ধর্ম বা শাস্ত্র বিরোধী হয়ে উঠার পেছনে তার পিতা-মাতারও ভূমিকা রয়েছে। তিনি নিজে কখনোই ধর্মপ্রচারও করেন নি। ধর্মপ্রচারকে তিনি ‘দল বাঁধা কাণ্ড’ আখ্যা দিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারক কেশব সেনকে নিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের একান্ত শিষ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ শ্রীম এর নিকট একটি গল্প বলেছিলেন- ‘কেশব সেনের মৃত্যুর পরে যমদূতের তাকে নিয়ে গেল ঈশ্বরের কাছে। তিনি সেন মহাশয়ের অপরাধ বিচার করে পঁচিশ ঘা বেত মারার আদেশ দিলেন। এবার কেশব সেনের শিষ্যরা দাবি করতে লাগলো, তারা যা করেছে তা কেশব সেনের ঈশ্বর-ব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে করেছে। তখন ঈশ্বর কেশব সেনকে আবারও বেত মারার আদেশ দিলেন কারণ কেশব সেন ঈশ্বর বিষয়ে শুধু নিজেই ভুল বোঝেননি, অন্যদেরও ভুল বুঝিয়েছেন্থ। ধর্মপ্রচার করলে এমন বিপদ সবার ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে এমনকি নিজের ক্ষেত্রেও। এজন্যই তিনি ধর্মপ্রচার করতে না। যদিও এটা ধারণা করাই যৌক্তিক যে, নিজের বিশ্বাসের সাথে মিলে না বলেই তিনি ধর্মপ্রচার করতেন না। শাস্ত্রবিরোধী ও মানব কল্যাণকর বিষয়গুলো প্রচারে তিনি দিনাতিপাত করতেন। বিদ্যাসাগরের সাথে রামকৃষ্ণের সেই সাক্ষাতের আরেকটি বিষয় কথামৃতে লিখিত আছে। রামকৃষ্ণ কোনোমতেই ঈশ্বরচন্দ্রের মুখ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো সি'র বিশ্বাসভক্তির একটি কথাও আদায় করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার। দেখ, চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে। ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে বিপদ ছেড়ে দিলেও আমাদের বিপদ। কি করা যায়? তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে, কি করা যায়, এদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই, একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না’।

বিদ্যাসাগর আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তারই লেখা চিঠিপত্রে। তার ভাই, তারই জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন- ‘তিনি দেশাচারের দাস নন এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে ত্যাগ করলেও তিনি যা উচিত মনে করছেন সেখান থেকে সরে আসবেন না’। এই চিঠিতেই বুঝা যায় তার পরিবার পরিজন তার প্রথাবিরোধীতা ও ধর্মবিরোধীতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং তারা বিদ্যাসাগরের উপর চাপ প্রয়োগ করে ভয় দেখাতেন। তিনি এসব চাপকেই অগ্রাহ্য করে উত্তর দিয়েছেন। তার ভাবাদর্শ স্পষ্ট হয়েছে। তিনি সরকারের শিক্ষাসচিত জেএফ মৌয়াট মহাশয়কে বারবার চিঠি লিখে হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের অসার বাগাড়ম্বরের বিপক্ষে এবং তার কুপ্রভাব তাড়াবার জন্য আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন-লজিক পাঠ্যসূীচতে অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে প্রবলভাবে সওয়াল করে আসছেন, সে নিয়ে তিনি কখনওই প্রকাশ্যে কিছু বলেননি বা লেখেননি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সাড়ে তিন দশক পরে গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন দলিলদস্তাবেজের পাহাড় ঘেঁটে এই সব আশ্চর্য বস্তুউদ্ধার করেন এবং তাতে স্বয়ং আবিষ্কারক অত্যন্ত বিস্মিত ও আহত হন। তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা ‘মডার্ণ রিভিউ-তে এই নব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করার সময়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, ‘ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিদ্যাসাগর কাজের জিনিস কিছুই খুঁজে পেলেন না, এ বড় দুঃখের’। মৌয়াট সাহেবকে লেখা বিদ্যাসাগরের প্রথম যে চিঠিটি পাওয়া যায় তাতে প্রদত্ত প্রস্তাবে তিনি লিখেন, ‘প্রথমত, পাটিগণিত-বীজগণিত-জ্যামিতির ভালো ভালো ইংরেজি বই থেকে দরকারি পাঠ্যবস্তুবেছে নিয়ে সংকলন বানাতে হবে ছাত্রদের জন্য। দ্বিতীয়ত, হার্শেলের লেখা জ্যোতির্বিদ্যার যে জনপ্রিয় বইটি আছে, সেটি বাংলায় অনুবাদ করে ছাত্রদেরকে পড়াতে হবে। তৃতীয়ত, শুধু সাহিত্য আর ব্যাকরণের ছাত্রদেরকে নয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত পড়াতে হবে স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রদেরও। ওই প্রস্তাবের ষষ্ঠ অংশটি সংস্কৃতে ‘ন্যায়’ বা যুক্তিশাস্ত্রের পাঠ সম্পর্কিত। এই পাঠ্যসূচিতে যে যে সংস্কৃত বই পড়তে হত, তার কয়েকটিকে তিনি ধরে ধরে নাম করে অসার বাগাড়ম্বর বলে চিহ্নিত করেন এবং ‘শিক্ষার গোলকধাঁধা’, ‘তত্ত্বজ্ঞানের ঘোলাজল’, ‘দুর্বোধ্য’, ‘ধোঁয়াটে’জাতীয় সব কঠোর আখ্যায় ভূষিত করে পাঠ্যসূচি থেকে বিদায় করবার প্রস্তাব করেন। তিনি এই অংশে আরও প্রস্তাব দেন, এই বিষয়টিকে ‘যুক্তির পাঠ’ না বলে ‘দর্শনশাস্ত্রের পাঠ’বলে পুনর্নামকরণ করতে হবে এবং দর্শনের বিভিন্ন ধারার পরিচয়দানকারী বইকে পাঠ্য-তালিকায় ঢোকাতে হবে। কিন্থ এই যে অন্য ধারার হিন্দু দর্শনের কিছু বইপত্র তালিকায় ঢোকাতে বলেছেন, সেগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে তবে তার অবস্থান কী ছিল? সে ব্যাপারেও তিনি কোন ধোঁয়াশা রাখেননি, এ প্রস্তাবের পেছনে দুটি সুবোধ্য কারণ দর্শিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমত, আধুনিক ধ্যানধারণার সঙ্গে ওগুলো খাপ না খেলেও, সংস্কৃতে যিনি পণ্ডিত হতে চান তাঁর তো এগুলো না শিখে উপায় নেই। আর দ্বিতয়িত, প্রত্যেক দর্শনই তো বাকি প্রত্যেক দর্শনকে খণ্ডন করার লক্ষ্যে প্রতিমুহূর্তে তার খুঁত ধরছে, কাজেই সেগুলো একসঙ্গে করে পড়লে নিজে নিজেই সব কিছুর ভুল-ঠিক বিচার করাবার ক্ষমতা জন্মাবে। আর তার ওপর যদি ইউরোপীয় দর্শনটাও একটু জানা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই।

ব্যালান্টাইনের প্রতিবেদনের জবাবে শিক্ষাসচিব মৌয়াটকে লেখা চিঠিতে লেখেন, ‘প্রথমত, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন যে ভ্রান্ত সে নিয়ে এখন আর সন্দেহ নেই, অথচ তবুও নানা কারণে সে সব কলেজে পড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এখন এই অবস্থায় যদি বার্কলির যুক্তিবিরোধী দর্শন পড়ানো হয়, তো ছাত্ররা হিন্দু দর্শনের সঙ্গে ইউরোপীয় দর্শনের মিল খুঁজে পেয়ে আরও বেশি করে কুসংস্কারে নিমজ্জিত হবে, যেখানে তিনি বরং চেয়েছিলেন ঠিক তার উল্টোটা- ছাত্ররা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ পড়ে হিন্দু ধর্ম ও দার্শনকে প্রশ্ন করতে শিখুক। দ্বিতীয়ত, তিনি বললেন, সত্য তো সব সময়ই সত্য, তাকে ঠিকঠাক বুঝতে পারলে সত্য একটাই। সত্যকে ভুল বুঝলে তা দু-রকম বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্থ সেরকম ভুল উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংশোধন করা যায়। কেউ যদি ইউরোপীয় দর্শনের তত্ত্ব ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে, তার অর্থ মোটেই এই নয় যে ইউরোপ আর ভারতে সত্য জিনিসটা আলাদা, তার মানে শুধুমাত্র এই যে, হয় সে দার্শনিক বিষয়বস্তুটি ঠিকঠাক বোঝেননি, নয় সে যে ভাষায় ওটা ব্যাখ্যা করতে চাইছে সে ভাষায় সে যথেষ্ট দক্ষ নয়, আর তাও যদি না হয় তো সে দর্শনটিই অসার- তার মধ্যে হয়ত আদৌ প্রকাশ করার মত বিশেষ কথা তেমন কিছু নেই। তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে হিন্দু দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে ছাত্রদের কাছে হাজির করতে হবে, ব্যালান্টাইনের এ পরামর্শও বিদ্যাসাগর আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না। কারণ, একে তো এ অসম্ভব কাজটি করাই যাবে না, আর যদিবা তা কোনও মতে করাও যায়, তো তাতে করে আমাদের দেশের পণ্ডিবর্গের কাছে শাস্ত্রের সমর্থন পেয়ে বিজ্ঞানের মর্যাদা বৃদ্ধি মোটেই ঘটবে না, বরং বিজ্ঞানের সমর্থন পেয়ে ধর্মশাস্ত্র আর কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ ভক্তি চড়চড় করে বেড়ে উঠবে। চতুর্থত, সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচি নির্ধারণের প্রশ্নে দেশীয় পণ্ডিতদের পাত্তা দেওয়ার মোটেই দরকার নেই- এ ব্যঅপারে তাদের সাহায্য করা বা বাধা দেওয়া কোনওটারই ক্ষমতা নেই। পঞ্চমত, আমাদের চাই এমন লোকজন যারা নিজের ভাষাটা খুব ভালো করে জানে, যাদের আধুনিক যুগোপযোগী জ্ঞান আছে, এবং যারা এ দেশের কুসংস্কারগুলো থেকে মুক্ত। সংস্কৃত কলেজ এমন মানুষই তৈরি করুক।

অন্যদের কিছু লেখাতেও বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর দর্শন নিয়ে ধারণা পাওয়া যায়। অমিয় কুমার হাটি বলেন, ‘বিদ্যাসাগর কোনো ধর্মযাজকের কাছে ঘেষেননি, মন্দিরে যান নি। পূজা আর্চা করতেন না। কিন্থ ছিলেন মানবতায় উদ্বুদ্ধ দয়ার সাগর। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধ হয় তোমরা জানো না, যাহারা জানিতেন তাহারা কিন্থ সে বিষয় লইয়া তাহার সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার গোঁড়া হিন্দু বিহারীলাল সরকার গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? .. .. বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে, হিন্দু ধর্মে আঘাত লাগিয়োছে .. .. নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যঅসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবন সর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের আরেক জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘তাহার নিত্যজীবনের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই’। তার আপন ভাই শম্ভুচন্দ্র বলেছিলেন, ‘অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রুপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। .. .. সেইদিনে ধর্ম প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তাই সম্ভবত তাহার ধমৃচিন্তা- ‘ধর্ম যে কি, তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। .. .. তৎকালে সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত, ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণিতে অধ্যয়ণ করিত। বৈদ্যজাতীয় বালকেরা দর্শন শাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ণ করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে পাইত না। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ মহাশয় প্রিন্সিপাল হইয়া শিক্ষা সমাজে রিপোর্ট করেন যে হিন্দু মাত্রেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেক। শিক্ষাসমাজ রিপোর্টে সন্থষ্ট হইয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করেন, শূদ্রের সন্তানেরা সংস্কৃত ভাষা কদাচ মিক্ষা করিতে পাইবে না। তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে পণ্ডিতেরা তবে কেমন করিয়া সাহেবদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে থাকেন? আর শোভা বাজারের রাজা রাধাকান্তদেব শূদ্রবংশোদ্ভব, তবে তাহাকে কি কারণে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে সকল আপত্তি অগ্রজ মহাশয়ের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। তাহার মত এই যে, শূদ্রসন্তানেরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, শাস্ত্রের কোনো স্থানে ইহার বাধা নাই। এরপরেই শূদ্রের সন্তানগণের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যতই পৈতা পরিধান করুন আর শাস্ত্র মেনেই সমাজে প্রথাবিরোধী ভাবাদর্শ গড়ে তুলুন তার নিজস্ব মনোভাবও ঠিকই প্রকাশ পেয়ে যায় তার চিঠি, ক্ষোভ, খেদ আর আড্ডায় প্রকাশ করা কথা থেকেই। সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা এক নিরশ্বরবাদী ঈশ্বরচন্দ্র যিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ সমাজ থেকে ক্ষতিকর দেশাচার দূর করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন শাস্ত্রকেই। শাস্ত্র দিয়েই রুখে দিয়েছিলেন শাস্ত্রের আগ্রাসনকে। এই শাস্ত্রের অনুসন্ধান কোন ধর্ম রক্ষার জন্য নয়, তা কেবল মানুষকে বিশেষ করে নারীদের রক্ষার জন্য।

তথ্যসূত্র:

১। ভারতীয় দর্শন, দেবিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মাটিগন্ধা।

২। কীর্তিময় বন্ধুত্বঃ অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগর- চৌধুরী মুফাদ আহমদ, নতুন দিগন্ত, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

৩। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

৪। বাঙালির ধর্মচিন্তা- মোহাম্মদ আবদুল হাই, সূচীপত্র প্রকাশনী

৫। ধর্ম ও প্রগতি- জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.

৬। বিদ্যাসাগরের সামাজিক যুদ্ধ- মন্ময় জাফর, নতুন দিগন্ত, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

৭। বিদ্যাসাগর, নাস্তিকতা ও মদীয় আচার্যদেবগণ- দেবাশিস ভট্টাচার্য, অনলাইন

৮। বিদ্যাসাগর কি সত্যিই আস্তিক ছিলেন?- রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অনলাইন

৮। মনুসংহিতা

- সর্বশেষ খবর

- সর্বাধিক পঠিত