লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতির জীবন্তধারা

প্রকাশ : 2022-12-04 11:51:13১ | অনলাইন সংস্করণ

নিউজ ডেস্ক

শাশ্বত স্বপন

----------------------

যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলা সাহিত্যের শেকড় সন্ধানী সাহিত্য কি? উত্তর হবে লোকসাহিত্য। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্য কি? উত্তর হবে ছড়া ও ধাঁ ধাঁ। কিচ্ছা-কাহিনী, ফোঁড়ন কাটা, ছড়া-ধাঁধাঁ-গান ইত্যাদি পল্লী বাংলার সহজ সরল মানুষের মনে নিজ থেকেই জন্ম হয় এবং যা নদীর স্রোতের মতই বহমান থাকে। সমসাময়িক বা পরবর্তী প্রজন্মের লোকমুখে কিছুটা পরিবর্তিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত হয়ে গড়ে উঠে গ্রামীন জীবনের পদ্য-গদ্য কথা, এসবই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির জীবন্তধারা। যে কোন জাতির ভাষা সৃষ্টির পর থেকেই লোকসাহিত্যের জন্ম হয় এবং তাদের অগোচরেই তা লালিত হয়। তাই শহরের সাহিত্যকে সাজানো ফুলবাগান বললে লোকসাহিত্যকে বলা যেতে পারে বনফুল।

কোন কালের কোন এক জনের গল্পকথা বা পদ্যকথা নিরক্ষর গ্রামবাসীরা তাদের স্মৃতিতে ধারণ করে ও সেই স্মৃতিকে আপন আপন রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে আরো পরিপুষ্ট করে। লোকসাহিত্য সেই সমাজের ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। মন ও মননে নিজ থেকে গড়ে উঠা গ্রামীন শিল্পীরা গল্প-গান-ছড়া-ধাঁধা ইত্যাদিতে সমসাময়িক রসবোধ যোগ করে, ফলে গ্রামবাসীরা বেশ আনন্দ পায়। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারা বা আঞ্চলিকতাই এতে প্রাধান্য পায়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার ঘাটতি থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রসবোধের অভাব থাকে না।

লোকসাহিত্যের শাখা-প্রশাখা

বিষয় বৈচিত্রের দিক থেকে আমাদের লোক সাহিত্যের অনেকগুলো শাখা আছে। তার মধ্যে গদ্যকথা, পদ্যকথা, লোকসঙ্গীত, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, ইত্যাদি শাখায় ভাগ করা যায়।

গদ্যকথা

গদ্যের মধ্যে পড়ে পুরাকথা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, কিংবদন্তী। পুরাকথায় রয়েছে ধর্ম কথার প্রাধান্য যেমন খেতের বত্ত বা ক্ষেত্রদেবতার পূজা, মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল। ক্ষেতের বত্ত এক এক অঞ্চলের এক এক জাতি গোত্রের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। আমাদের পাড়ায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার সন্ধার পর নতুন চাল দিয়ে ছোট ছোট পিঠা (লবণযুক্ত ও লবণছাড়া), ধান-দূর্বা, তুলসীপত্র, কর্পূর, চাল-কলার নৈবেদ্য, ধূপ-ধূয়া দিয়ে উঠোনে পুজা করা হয়। উঠোনের মাঝখানে ছোট্ট গর্ত (আয়তাকার পুকুর আকৃতির) করা হত। ক্ষেত্র দেবতার কিচ্ছা শুনানো হত। পাড়ার সব ছেলেমেয়েরা উঠোনে ছোট্ট পুকুরের চারপাশে বসে মা, কাকীমা, ঠাকুমার মুখে কিচছা শুনত। পিনপতন নিরবতার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা গল্পের রাজ্যে ঘুমিয়ে যেত। আমাদেরকে বলা হত, খুব ভোরে উঠে যে পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া পিঠা খাবে, বিশেষ করে প্রথমে যে লবণযুক্ত পিঠা খেতে পারবে, সৌভাগ্যবান হিসাবে দেবতা তার প্রতি অধিক সন্তষ্ট হবে, তার গোলা ফসলে ভরে যাবে, তার ঘরে ভাল গৃহস্থ, লক্ষী বউ আসবে। খেতের দেবতাকে খুশী রাখতে অনার্য ক্ষেত্রকর নৃগোষ্ঠি সেই কবে খেতের বত্ত শুরু করেছিল, আজও তার মিথস্রোত বয়ে চলেছে এই মিশ্র জাতির মধ্যে।

লোককাহিনীতে আছে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা। রূপকথাতে রয়েছে নানান দেশ বিদেশের রাজা রাজপুত্রের কাহিনী, ব্রতকতায় রয়েছে লোকিক, অলৌকিক দেব-দেবতার কাহিনী আর উপকথায় রয়েছে মানুষ বা পশুপাখির উপদেশমুলক গদ্যকথা, যেমন টোনাটুনির উপদেশমূলক উপকথা। কিংবদন্তীর মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা, যেমন, ঈশা খাঁর পালা, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পালা, বিক্রমপুরের বাবা আদম, কদম বাবা, রামপালের কাহিনী।

লোকনাট্যে, গ্রামের পাড়ার উঠোনে নিজেরা বা ভাড়া করা শিল্পীরা নাটক বা যাত্রার মত করে ধর্মীয় চরিত্র, বিষয় পরিবেশন করে। যেমন কৃষ্ণের চরিত্র নিয়ে নৌকা বিলাস পর্বটি আমাদের গ্রামে গ্রামে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

পদ্যকথা

গীতিকা বা পালাগান নামে পরিচিত। ধর্মীয় ও প্রেম বিষয়ক পদ্যমালা এর মূল উপজীব্য। লোকনাট্যটাকে পদ্যের সারিতে রাখা যেতে পারে, কারণ এখানে গল্পের সাথে সাথে অসংখ্য গানও গাওয়া হয়। নাথ গীতিকা গুলো ধর্মীয় পদ্যগাঁথা, আর চন্দ্রাবতী, গুণাইবিবি প্রেম বিষয়ক। গুনাইবিবির কিস্সা ঃ দাদা আর যাব না ঐ ইশকুলেতে।

‘গুনাইবিবি’বাংলার চিরায়ত লোকগাথা নয়। সত্য ঘটনাই গ্রাম্য লোককবির বয়ানে পেয়েছে চিরায়ত রূপ। রবিশাল অঞ্চলে থেকে উৎসারিত যে দুটি কাহিনী সারাদেশে প্রচারিত ও জনগৃহীত তার মধ্যে ‘আসমান সিংহ’ ও ‘গুনাইবিবি’ উল্লেখযোগ্য। ‘গুনাইবিবি’ লোকমুখে গীত ও পরিবেশিত হতে হতে টিকে আছে। লোকগাথার শক্তিই এমন। এই কাহিনী প্রথম কে সংগ্রহ করেছিল, তা আর নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়, এর প্রয়োজনও নেই। অনেকের মতে এটি ঝালকাঠি জেলায় জন্ম নিলেও, এখন সব বাঙালির সম্পদ। মৈমনসিংহ গীতিকার মতো এর আবেদনও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। অঞ্চলভেদে এই কাহিনীর পাঠান্তর ঘটলেও মূল চেতনা অক্ষূণ্ণ রয়েছে।

‘দাদা, আর যাব না অই ইশকুলে পড়তে’--গুনাইর কান্নাজড়িত সুরের এই গান দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি মানুষ জানে। আর এই গান যে কোনো বাঙালির মনেই আলোড়ন তোলে। প্রচলিত এই লোকগাথাই কিস্সার আসরে পরিবেশিত হয়। এক সময় এটি যাত্রার মঞ্চে উঠে আসে। কেবল ‘গুনাইবিবির পালা’ পরিবেশনের জন্য বরিশাল অঞ্চলে কয়েকটি অ্যামেচার যাত্রাদলও গড়ে ওঠে এক সময়।

যেহেতু এটি প্রচলিত লোকগাথা, তাই এর অনেক অসঙ্গতিকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না। এই কাহিনীর রচয়িতা গ্রামের কোনো নিরক্ষর কথক। কাহিনীতে আছে, গ্রামের পাঠশালায় পড়ে গুনাই ও তোতা। পাঠশালা অবশ্যই গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গাছতলায় বসা পাঠশালায় অবশ্যই লোকজ আবহ রয়েছে। গুনাইবিবির কাহিনী নিঃসন্দেহে শতবর্ষ ধরে চলে আসছে। সেই সময় মুসলিম সমাজে সহশিক্ষার সুযোগ ছিল না বলেই জানি। কিন্তু ‘গুনাইবিবি’--র তোতাই-গুনাই একসঙ্গে পাঠশালায় পড়ে। নায়ক তোতা স্কুলে নায়িকা গুনাইকে খুব জ্বালাতন করে। তাই সে রাগে-অভিমানে ভাইয়ের কাছে নালিশ করে-

দাদা আর যাব না ঐ ইশকুুলেতে

ঐ ইশকুলেতে যেতে গেলে দাদা

লোকসংগীত

ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান। সাধারণত পল্লীর নিরক্ষর জনগণ এর প্রধান ধারক। গ্রাম্য মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না নানা বিষয়গুলো গানের মাঝে ফুটে উঠে। এদেশীয় লোকসাহিত্যে আমরা গানের বিভিন্ন শাখা দেখতে পাই। এগুলো হচ্ছে- বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, কবিগান, জারিগান, সারিগান, ঘাটু গান, যাত্রা গান , কির্ত্তন, ঝুমুর গান, জাগের গান, ব্রতগান, মেয়েলী গীত, মাগনের গান, লেটোর গান, আলকাপ গান। আমাদের বিক্রমপুরে সবই শুনা যেত। তবে বাউল, জারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, কবিগান বা কবির লড়াই, যাত্রাগান, মেয়েলী গীত, মাগনের গান, কির্ত্তন বেশি প্রচলন ছিল।

লোকসঙ্গীতের গায়করা পেশাদার ও অপেশাদার উভয়ই হতে পারে। পেশাদার কোনো গায়েন বা বয়াতি দল গঠন করে অর্থের বিনিময় গান গায়। কবিয়াল দলবল নিয়ে কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। আলকাপ গানের ছোকরা এবং ঘাটু গানের ঘাটু পেশাদার নটী ও গায়ক। উদাস বাউল নিজেই গান করে তার অধ্যাত্মপিপাসা নিবৃত্ত করে। বৈরাগী- বৈরাগিণী বা বোষ্টম-বোষ্টমী গান গেয়ে ভিক্ষা করে। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে মেয়েলি গীত গাওয়ার জন্য পেশাদার গিদাল থাকে; তবে সাধারণ মেয়েরা গান গায়। এসবই ছোট বেলায় বিক্রমপুরে দেখেছি। এমনও দেখেছি মেয়ে গিতালের অপেক্ষায় বিয়ের কনে সাজানোই বন্ধ থাকত। ক্ষেত-খামারে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ, মাঠে-ঘাটে রাখাল এবং নদী-হাওরে মাঝি-মাল্লারাও চিত্তবিনোদন, অবসরযাপন বা শ্রম লাঘবের জন্য গান গায়।

রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অবলম্ভনে রচিত আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, সারি গান, হোলির গান ইত্যাদিতে দেহজ কামনা-বাসনা, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। যেমন ‘বনে কানুর বাঁশি বাজিল রে’ (আলকাপ), ‘কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনি’ অথবা আমার যমুনার জল দেখতে কালো সাœান করিতে লাগে ভালো..(ঘাটু গান), ‘শুন গো রাই, বলি তোরে’ (ঝুমুর), ‘মাঘ না মাসেতে মাধব মতুরায় গমন’ (বারোমাসি), ‘তুই মোরে নিদয়ার কালিয়া রে’ (ভাওয়াইয়া), ‘মন দুঃখে মরিবে সুবল সখা’ (বিচ্ছেদি গান), ‘সুন্দরী লো বাইরইয়া দেখ, শ্যামে বাঁশি বাজাইয়া যায় রে’ (সারিগান), ‘নিধুবনে শ্যাম কিশোর সনে খেলব হোলি আয়’ (হোলির গান) ইত্যাদি। এ গানগুলিতে রাধা, কৃষ্ণ, সুবল, মথুরা, যমুনা, বাঁশি ইত্যাদি শব্দ থাকলেও তাতে ধর্মীয় ভাব বা আধ্যাত্মিকতা নেই, আছে মানবিকবোধ ও বৈষয়িক চেতনা। গাড়িয়াল, মৈষাল, মাহুত, মাঝি, সওদাগর, বানিয়া, নদী, হাওর প্রভৃতি বাংলার পেশাজীবী মানুষ ও প্রকৃতি নিয়েও এ ধরণের গান রচিত হয়। ‘ও কি গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে’ (ভাওয়াইয়া), ‘সুজন মাঝি রে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোর নাও’ (ভাটিয়ালি), ‘সুন্দইর্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া’ (সারিগান) ইত্যাদি গানে রূপক-প্রতীক নেই, আছে চোখে ভাসা পরিচিত মানুষ ও প্রকৃতির চিত্র। বিক্রমপুরের বিখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী আলাউদ্দিন বয়াতি। তার দেয়া সুরে বিখ্যাত আব্দুর রহমান বয়াতি গেয়েছিলেন, মন আমার দেহঘড়ি সন্ধান করি.. ।

কবি, গাতক, সুরকার, গীতিকার যে অঞ্চলের হোক না কেন, এ যেন আমার সমাজের, আমার গ্রামেরই গান। পাড়া-গ্রাম-বাজার-মেলা-মাঠ-ঘাট-নদী ও নদীর তীরে জন্মাবধী এসব গান শুনেছি, এখনও শুনছি।

ছড়া

লোকসাহিত্যের অতি প্রাচীনতম নিদর্শন হল ছড়া। শিশুদের আনন্দ দানের জন্য, ঘুম পাড়ানোর জন্য প্রধানত মায়েরা প্রথম ছড়া কেটেছিল। যেমন, ঘুম পাড়ানোর মাসি পিসি আমাগো বাড়ি যাইও, বাটা ভরে পান দিব গাল ভরে খাইও। অথবা আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

ছড়া সাধারণত শিশুতোষ রচনা হিসেবে পরিচিত। শিশুর মনোরঞ্জন, অবসরযাপন, জ্ঞানবৃদ্ধি ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে এর চর্চা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু ছড়া সকল বয়সের লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ছড়াগুলিকে বিষয়ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়Ñ ছেলেভুলানো ও শিশুতোষ ছড়া, খেলার ছড়া, সামাজিক ছড়া, ঐতিহাসিক ছড়া, আচার-অনুষ্ঠানমূলক ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া, ব্যঙ্গ-বিদ্র্রূপাত্মক ছড়া, পেশাভিত্তিক ছড়া ও নীতিশিক্ষামূলক ছড়া।

অল্পবয়স্ক শিশুদের ভুলানো বা আনন্দ দেওয়ার জন্য মা-বোন, দাদী-নানী প্রমুখ যে সব ছড়া আবৃত্তি করে, সে সব ছেলেভুলানো ছড়া। অনেক সময় শিশু-কিশোররা নিজেরাই ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। এগুলিকে শিশুতোষ ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিশোর-তরুণ-যুবক যে সব ছড়া বলে খেলা করে বা খেলা উপলক্ষে ছড়া বলে, সে সব খেলার ছড়া নামে পরিচিত। হাডুডু, কানামাছি ইতাদি খেলায় এরূপ ছড়ার প্রচলন আছে। যেমন, শীতকালে গ্রামের সদ্য কাঁটা পুকুরে কুমির কুমির বা ডাঙ্গা-কুমির খেলতে গিয়ে ছড়া কাটতাম-এই গাঙ্গে কুমির নাই, নাইয়া ধুইয়া বাড়ি যাই...।

মন্ত্র

মন্ত্রের ছড়ায় প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কারের বীজ আরও সজীব ও প্রকট। বৃষ্টি আবাহনের জন্য বলা হয়, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দিব মেপে’, আবার বৃষ্টি বারণের জন্য বলা হয় ‘ লেবুর পাতায় করঞ্চা, এই মেঘখান উড়ে যা’ ইত্যাদি। বৃষ্টির আবাহনে ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু আচার পালনেরও ব্যাপার আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাথায় কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায় এবং ছড়া বলে মাগনের চাল-ডাল সংগ্রহ করে। আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই..। গৃহস্থরা তখন কুলায় পানি ঢালে আর সেই পানি গা বেয়ে মাটিতে পড়ে। এটি হলো বৃষ্টির নকল। ব্রতের ছড়ায় আরাধ্য দেবতার কাছে মনস্কামনা ব্যক্ত করে ফলের প্রত্যাশা করা হয়। দশপুত্তল ব্রতে সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ জীবন কামনা করা হয়। ভাইফোঁটা ব্রতে সহোদর ভাইয়ের সৌভাগ্য ও মঙ্গল কামনা করা হয়; লক্ষীর ব্রতে পিতা-ভ্রাতার নিরাপদ বাণিজ্য-যাত্রা কামনা করা হয়। এছাড়্া সন্তান, ভালো ফসল, নীরোগ জীবন ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্রত আছে যাতে ছড়ার মাধ্যমে মনস্কামনা ব্যক্ত করা হয়। এসব ছড়ায় ধর্মের আড়ালে বিষয় বুদ্ধিই প্রধান থাকে, পরকালের সুখ-স্বপ্ন-আনন্দ এতে অনুপস্থিত।

মন্ত্র সাহিত্য গ্রামের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং কতিপয় মানুষের প্রতিহিংসাবৃত্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ‘আওলা চাল বকের পাক/ যেমন পিঠা তেমন থাক’--এটি হলো পিঠা নষ্ট করার একটি মন্ত্র। তৈরি খাবারে ‘নজর’ দিলে বদহজম হয়, এ বিশ্বাসও গ্রামের মানুষের আছে এবং সেজন্য নির্দিষ্ট ছড়াও আছে। বড়শি দিয়ে মাছ শিকারের জন্যও বিভিন্ন মন্ত্র আছে। রোগ-ব্যাধিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, আবার রোগ সারানোর জন্যও মন্ত্র আছে।

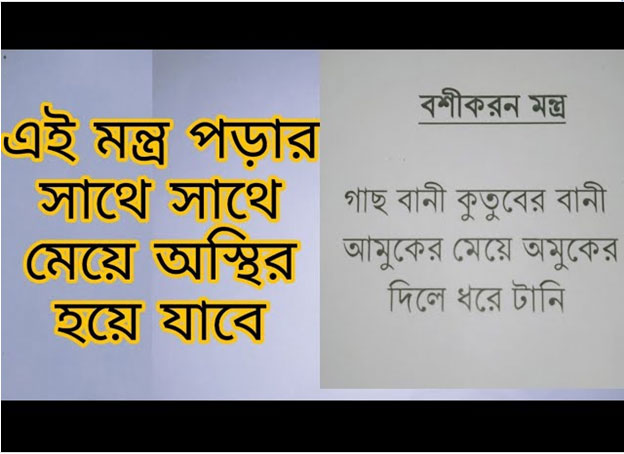

ফসলের ওপর যাতে কুলোকের কুদৃষ্টি না পড়ে সেজন্য কৃষক বীজ বুনে ক্ষেতের চারপাশে পানি ছিটিয়ে দেয়, আর ক্ষেত-বন্ধনের মন্ত্র বলে: ‘জিও জালা, জিও/ হাত ধুইয়া দিলাম পানি/ ধান হইস্ পোড়া খানি/... আমার ক্ষেত দেখ্যা যে নজর লাগায়/ তার মা-পুলা ভাতে মারা যায়।’ চোর থেকে সম্পদ রক্ষার জন্য ‘চোরবন্দী’ এবং ভূতপ্রেত থেকে মুক্ত থাকার জন্য ‘শরীরবন্ধন’ মন্ত্র আছে। এরূপ বন্ধনমন্ত্র আরও আছে, যেমন ‘অগ্নিবন্ধন’, সর্পবন্ধন’, ‘বাঘ ও সাপের মুখখিলানী’, ‘হাতিবন্ধন’, ‘বোলতাবন্ধন’, ‘বন্যা প্রতিরোধ’, ‘গৃহবন্ধন’ ‘বিষঝাড়া’ ইত্যাদি মন্ত্র। এর কতক মন্ত্র প্রতিরোধক এবং কতক প্রতিষেধক। অন্যের ¶তি করার জন্য ‘বাণমারা মন্ত্র’ আছে, আবার নারী-পুরুষ পরস্পরকে বশ করার জন্য আছে ‘বশীকরণ মন্ত্র’। কোনোটি ছড়ার মতো আবৃত্তি করা হয়, আবার কোনোটি শ্লোকের মতো পাঠ করা হয়। তবে কামরুকামাখা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মা শ্মশানকালীর বশীকরণ মন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ে আমরা সব সময়ই ভয়ে থাকতাম।

মন্ত্রের ভাষায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐতিহ্য কোথাও আলাদাভাবে, কোথাও মিশ্রভাবে আছে। কোনো কোনো দেবদেবী, পীর-পীরানি বা ধার্মিক ব্যক্তির দোহাইও আছে। মন্ত্রগুলি দুই থেকে আট-দশ চরণে ছন্দোবদ্ধ ও চরণাশ্রিত কতগুলি শব্দসমষ্টি; এর ভাষায় কোনো কবিত্ব নেই। উপল ক্ষ বা প্রয়োজন ছাড়া যখন তখন এবং যেখানে সেখানে এগুলি উচ্চারিত হয় না।

মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু লৌকিক ক্রিয়া, মন্ত্রাচার। এতে জাদুর প্রভাবও আছে। শুভ-অশুভ, সকল শক্তির অধিকারী হওয়া বা তাকে বশে আনার চেতনা থেকেই জাদুর উদ্ভব। জাদু প্রধানত দুই প্রকার শুক্ল জাদু ও কৃষ্ণ জাদু । প্রথমটি মঙ্গলজনক এবং দ্বিতীয় অমঙ্গলজনক বা ধ্বংসাত্মক। ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসাদিতে ব্যবহূত জাদু মঙ্গলজনক; এসব প্রকাশ্যে অনুশীলিত হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি অনিষ্টকর; এগুলি গোপনে নিষ্পন্ন হয়। মন্ত্র হলো জাদুর বাঙ্ময় রূপ। মন্ত্রের মধ্যে জাদুশক্তি আছে; মন্ত্রোচ্চারণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আচার পালন করে জাদুশক্তির প্রকাশ ঘটানো হয়। মাদুলি, তাবিজ, তাগা, কবজ ইত্যাদি বস্তুকে মন্ত্রপূত করে জাদুগুণ সম্পন্ন করা হয়। ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালি প্রভৃতি পেশাদার ও অপেশাদার ব্যক্তি মন্ত্রের প্রয়োগ করে থাকে। যেহেতু জাদুমন্ত্র গুপ্তবিদ্যা, সেহেতু এর সবকিছুতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। শিষ্য ছাড়া অন্যকে মন্ত্রশিক্ষা দেওয়া যায় না। বার-তিথি, ক্ষণ-কাল, স্থান-পাত্র ইত্যাদির বাছ-বিচার করে মন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। মন্ত্রোচ্চারণে বা মন্ত্রাচারে ত্রুটি হলে লক্ষ্য অর্জন দূরের কথা, প্রয়োগকারী নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় লোকসমাজে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

ব্যক্তি, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে জাদুমন্ত্রের ব্যবহার আছে। মধ্যযুগের কাব্য, ব্রতকথা, লোককাহিনী, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা, কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশায় জাদুমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আসামের কামাখ্যা ছিল মন্ত্রশিক্ষার কেন্দ্র; বাংলাদেশ থেকে বহু লোক সেখানে জাদু শিখতে যেতো। গোপীচন্দ্রের গান থেকে জানা যায় যে, রাজমাতা ময়নামতী মন্ত্রজ্ঞানী ছিলেন; মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য যমের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব হয়। প্রাচীন বিক্রমপুরের বৌদ্ধদের বজ্রযান শাখাতে তন্ত্র-মন্ত্র আর যাদুতে ভরা ছিল। প্রথম জীবনে অতীশ দীপঙ্কর বজ্রযানের অনুসারী ছিলেন।

ছোটবেলায় আমি গুরুদের কাছ থেকে কিছু মন্ত্র শিখেছিলাম। একটা ছিল কুকুর তাড়ানোর মন্ত্র, আরেকটা ছিল ভুত-প্রেত তাড়ানোর মন্ত্র। এক গুরুমার কাছে শিখেছিলাম, গলার নিচে গুড়গুড়ি সারানোর মন্ত্র। বড় হয়ে জানলাম সবই সাব ম্যান্ডিবুলার লিম্ফনোডের প্রতিক্রিয়া, এমনিতেই সেরে যায়।

মন্ত্র আসলে অজ্ঞ ও অসহায় মানুষের সান্ত্বনামাত্র। বিজ্ঞানের সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র নেই। মন্ত্র মানুষের বিশ্বাস, দৈবনির্ভরতা ও অদৃষ্টবাদের ওপর ভরসা বাড়িয়ে দিয়েছে।, প্রকৃত মুক্তি দেয়নি। তবে কোনো কোনো মন্ত্রাচাওে রোগীর কিছুটা মনস্তাত্তি¦ক উপকার হয়। মন্ত্রের ভাষায় আল্লাহ, রসুল, চন্ডী, মনসা, শিব, পার্বতীর দোহাই থাকলেও তাতে আধ্যাত্মিকতা নেই। ঐহিক চেতনা এবং স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ ও শান্তির বাসনাই মুখ্য। মন্ত্রের ভাব ও ভাষায় হিন্দু- বৌদ্ধ-মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে।

প্রবাদ প্রবচণ

ছড়ার সাথে প্রবাদ এর সম্পর্ক গভীর। সমাজ জীবনে অনেক বিষয় প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। খনার বচন অন্যতম একটি। যেমন কলা রুয়ে না কেট পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। লোকসাহিত্যের শাখাগুলির মধ্যে প্রবাদ অতীতের বিষয় ও সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে। আধুনিক যুগে প্রায় সব ধরণের রচনায় প্রবাদ ব্যবহূত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, দৈনন্দিন কথাবার্তা ইত্যাদিতে প্রবাদের ব্যবহার অহরহ লক্ষ করা যায়। লোকসাহিত্য ধারায় প্রবাদ হলো ক্ষূদ্রতম রচনা। একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য থেকে ছন্দোবদ্ধ দুই চরণ পর্যন্ত প্রবাদের অবয়ব থাকে।

প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত বৌদ্ধিক রচনা। যে কোনো প্রবাদ মানুষের ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম হয়। ‘অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট’, ‘ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘ জোর যার, মুল্লুক তার’, ‘লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন’ অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর, আকাইম্যা মাইনষ্যের কথা বেশি, আমি কই কি! আমার সারেন্দা বাজায় কি! আমি ছাড়তে চাইলে কি হইব কম্বল তো আমারে ছাড়ে না, বাড়ির গরু কোলার ঘাস খায় না, পেট মোটা হইলেই চেয়ারম্যান হয় না, কুত্তার পেটে ঘি সয় না--ইত্যাদি প্রবাদের গঠন অত্যন্ত সংহত, অথচ ভাবার্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ছোট বেলা গ্রাম থেকেই এসব বাক্য শুনে এসেছি। স্বল্প কথায় এত বেশি অর্থবহন ক্ষমতা প্রবাদ ছাড়া লোকসাহিত্যের অন্য শাখায় নেই।

প্রবাদ বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মিশরের প্যাপিরাসের গল্পে প্রবাদ আছে। ভারতীয় বেদ-উপনিষদ এবং বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও প্রবাদ আছে। ‘আপনা মাসে হরিণা বৈরি’ প্রবাদটি চর্যাপদকর্তা ভুসুকু ব্যবহার করেন, তাঁর আবির্ভাবকাল এগারো শতক; চৌদ্দ শতকে বড়– চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এবং ষোলো শতকে মুকুন্দরাম চন্ডীমঙ্গলে একই প্রবাদ ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে, প্রবাদ ও বাগ্ধারার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রবাদ হচ্ছে একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্য, আর বাগ্ধারা হচ্ছে অর্থপূর্ণ একটি বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ। যেমন, আকাশ কুসুম(অসম্ভব কল্পনা), অমাবশ্যার চাঁদ(দুর্লব বস্তু)।

ধাঁধাঁ

ছোট বেলায় দেখেছি, বিক্রমপুরে ধাঁধাঁ খুব প্রচলিত। এটা প্রশ্নের মত। প্রশ্ন ও উত্তর দুটাই বেশ মজার। বিয়ে বাড়িতে বেয়াই আর বেয়াইন অথবা বর ও কনে দলের মধ্যের বাঁধাঁ নিয়ে প্রশ্ন যুদ্ধ হয়। যেমন, রাতের বেলা, বিয়াইন বেয়াইকে বলছে: কনতো দেখি, এক থাল সুপারী, গুণতে পারে কোন বেপারী। (আকাশের তারা)

একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মার মর্মস্থল থেকে ধাঁধার উদ্ভব হয় বলে তাতে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। ‘এক বাড়ির তিন বউ/ এক পালাইলে রান্না থোও।’ (উনুন) এটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরঙ্গতার ছবি। ‘মামুরা সিন্নি রান্ধে খায়/ আমাকে দেখ্যা দুয়ার দেয়।’ (শামুক) এখানে আত্মীয়তার মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ‘ছোট ইটা ছেমরি/ নায়না ধোয়না এতই সুন্দরী।’ (রসুন), ‘তলে মাটি উপরে মাটি/ মধ্যে সুন্দরী বেটি।’ (হলুদ), ‘ঘরের মধ্যে ঘর/ নাচে কন্যা-বর।’ (মশারি) ইত্যাদি ধাঁধা পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন চিত্রকে ধারণ করে আছে।

লোকজমেলা

মেলা বিক্রমপুরের লৌকিক ও জনপ্রিয় উৎসব। এ অঞ্চলে মেলার উৎপত্তি হয়েছে মূলত গ্রাম সমস্টির বা সমাজের সংস্কৃতি হতে। তবে কবে, কিভাবে এখানে মেলার উৎপত্তি হয়েছে তা সঠিক করে বলার উপায় নেই। গবেষকদের মতে বাংলায় নানা ধরণের ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান ও উৎসবের সূত্র ধরেই মেলার উৎপত্তি হয়েছে। সেদিক দিয়ে এদেশের মেলার প্রাচীনত্ব হাজার বছরেরও অধিক পুরানো।

এদেশের প্রাচীন পর্যায়ের উৎসবগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে কৃষিশস্য এবং কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রোদ-বৃষ্টির কথা। প্রাচীন বাংলার মানুষের মত বিক্রমপুরের সনাতন হিন্দুরাও চাঁদ-সূর্যকে ‘বুড়াবুড়ি’ নামে নামে ডাকত এবং এর ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে ‘বুড়া-বুড়ির মেলা’। কেউ কেউ মনে করেন, বুড়াবুড়ির মেলাটিই পরবর্তীতে সূর্যমেলা, সূর্য ঠাকুরের ব্রত, নিদানের মেলা, চৈত্র-সংক্রান্তির ব্রতের মেলা, চড়কমেলা, শিবের গাজনের মেলা ইত্যাদি রূপ নিয়েছে। তবে এখনো মাস শেষে কোথাও কোথাও বুড়াবুড়ির পূজা হয়। হাওড় এলাকায় বুলাবুলি বলে। তাদের পূজার নিয়মটা বেশ মজার।

অন্যদিকে একসময় গ্রাম-গঞ্জের সবখানেই মেঘের দেবতা বরুণ বা বারুণী স্নানের মেলা বা বান্নি মেলা বসতো। এই নামে মেলা হয় বলে এখন আর শুনি না। বিক্রমপুরে গঙ্গাদেবীর নামে, শিবের নামে, লৌকিক দেবতা, বাবা লোকনাথের নামে স্নান মেলা হয়। গ্রামের মেলায় যাত্রা, পুতুল নাচ, নাগরদোলা, জারি-সারি, রামায়ন, গম্ভীরা কীর্তন, পালার আসর, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, লাঠি খেলা, হাডুডু খেলা মুগ্ধ করে আগত দর্শনার্থীদের। এখনও নাগরদোলা সব বয়সীদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। মেলায় আবার বিভিন্ন নাটক বা যাত্রাপালারও আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয়, নয়তো ব্রত-পালা-পার্বন বা যে কোনো একটি নির্ধারিত বিষয় বা ঐতিহ্যকে স্মরণ করে একশ বছর আগেও এ অঞ্চলে প্রায় দুই শতাধিক মেলা অনুষ্ঠিত হত। আধুনিকতার ছোঁয়ার ঐতিহ্যবাহী মেলাসমুহের চারিত্রিক পরিবর্তন হচ্ছে। এদেশের প্রচলিত মেলাগুলির প্রকৃতি এখন নানা ধরণের। আগে মেলার প্রায় সর্বাংশই ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, যুগের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে সেই চিত্র পাল্টে গিয়ে এদেশের মেলা বর্তমানে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ছড়ি পড়েছে। বর্তমানে চলিত মেলাসমূহকে মোটামুটি সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে-১. ধর্মীয় উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা, ২. কৃষি উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা, ৩. ঋতুভিত্তিক মেলা, ৪. সাধু-সন্তের ওরশ উপলক্ষে ফকিরী মেলা ৫. জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তি যেমন, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক প্রমুখবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্মরণোৎসব উপলক্ষে স্মারক মেলা, ৬. জাতীয় দিবসসমূহ উৎযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মেলা, ৭. বাণিজ্যিক সামগ্রী প্রদর্শনী ও বিক্রয় মেলা।

অধিকাংশ মেলাই ধর্মীয় উপলক্ষে প্রবর্তিত। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী মিলে এদেশে বসবাসরত সব সম্প্রদায়ই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসব ও মেলার আয়োজন করে থাকেন। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা, শিবপূজা, কালীপূজা, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উপলক্ষে মেলা বসে থাকে। সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পার্বন ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে অনুষ্ঠিত মেলার মধ্যে রথের মেলা সবচেয়ে বিখ্যাত, সিরাজদিখানের কয়কির্ত্তনের কালীর মেলা ঐতিহ্যবাহী।

সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয়া দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ করেই বিক্রমপুরের অনেক মেলা বসে । সনাতন ধর্ম-দেবতা জগন্নাথ দেবের স্নান উপলক্ষে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় যেসব মেলার আয়োজন হয়, সেগুলোও যথেষ্ট প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এই দেবতার নামে মেলা বিক্রমপুরে হয়। লাঙ্গলবন্দে অনুষ্ঠিত স্নান-মেলাটির ঐতিহ্য ও আয়োজন সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

এদেশের মুসলিমদের অন্যান্য মেলার মধ্যে থাকে দুই ঈদ, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা। খ্রিস্ট-ধর্মীয় মেলার সংখ্যা অতি নগণ্য। কেবলমাত্র বড়দিন উপলক্ষেই দু’এক জায়গায় খ্রিস্টানদের মেলা বসে। খ্রিস্টানদের মেলার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থানার অন্তর্গত কালীগ্রামের মেলা। বাংলাদেশের যে কয়টি স্থানে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রথম বসবাস শুরু হয় তার মধ্যে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বান্ধুরা, হাসানাবাদ, গোল্লা, বক্সনগর, বালিডিগর ও তুইলতা অন্যতম। ইতিহাস থেকে জানা যায়, পর্তুগীজ ধর্মযাজকগণ এখানে এসে ধর্ম প্রচার করেন। ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত হাসানাবাদের জপমালা রানীর গীর্জা তারই এক সাক্ষী। এটি ১৭৭৭ সাথে স্থাপিত হয়। বড় দিনে জপমালা রানীর পাশের মাঠে বেশ বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিক্রমপুরের রামপালের মেলা, ভাগ্যকুলের মেলা, শরীয়তপুরের সুরেশ্বর মেলা বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মেলা।

বিভিন্ন সাধু-সন্ত প্রবর্তিত ওরশ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে থাকে। ওরশ উপলক্ষে সারাদেশেই অসংখ্য ছোট-বড় মেলা বসে। এর মধ্যে সাধু-ফকির প্রবর্তিত বিভিন্ন মেলার মধ্যে লৌহজং এর কদম বাবার মেলা উল্লেখযোগ্য। মজ্জুব আউলিয়া দয়াল বাবা কদম আলী মস্তান ( রহঃ) বাৎসরিক ওরশ ১৭ ই মাঘ( ৩০ জানুয়ারী) থেকে শুরু হয়। লৌহজং এ ৭দিন ব্যাপী এ ওরশ বলা হলেও মূলত ১০ দিন পর্যন্ত চলে। প্রতি রাতে এখানে বাউল গান হয়।

বাংলাদেশের বিখ্যাত বাউল শিল্পীরা গান গেয়ে থাকেন। হাজার হাজার ভক্তবৃন্দরা এখানে সমবেত হন। লৌহজং এর বিশাল জায়গা বিস্তৃত হয় এই ওরশ। বিক্রমপুরের পদ্মার পাদদেশে দুর দুরান্ত থেকে অনেক লোকের সমাগম হয় । মাঘ মাসের ১৭ তারিখে থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৭ দিন মেলা চলে, আগে এটা যখন দিঘলী গ্রামে ছিল, তখন ১০ থেকে ১৭ দিন পর্যন্ত মেলা চলত। লৌহজং এর কুড়িগ্রামের আব্দুস সাত্তার মোহন্ত, মরমী কবি, বাউল সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার। বাউল গান তথা পল্লীগান যাদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছে আব্দুস সাত্তার মোহন্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। গুরুপ্রেম, ঐশী প্রেম, প্রার্থনা, মুর্শেদী, দেহতত্ত্ব, আধ্যাতিকসহ তিনি প্রায় ৬ শতাধিক গান রচনা করেছেন। এক সময় জীবিকার জন্য দিঘলী বাজারে ভাড়া নেন একটি ছোট্ট দোকান। আর রাতে ঘুমাতেন বাজার সংলগ্ন ছত্তর বেপারী সাহেবের বাড়িতে। সে বাড়িতে থাকতেন বিখ্যাত সাধক কদম আলী মস্তান (রঃ)। তার আস্তানায় সব সময় লোকজনের আনাগোনা থাকতো। আর প্রায়ই রাতে বসতো বাউল গানের আসর। সেই আস্তানাতেই পাগল কদম আলী মস্তানের উৎসাহে আব্দুস সাত্তার মোহন্ত গান বাজনা শুরু করেন। কদম আলী মস্তানই তার " মোহন্ত" নামটি প্রদান করেন। তিনি তার রচিত বিভিন্ন জনপ্রিয় গান বিশেষ করে তার অমর সৃষ্টি -‘আমি তো মরে যাবো চলেই যাবো ..’--গানের জন্য দেশ বিদেশে খ্যাত। এছাড়াও তার বহু গান জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার বেশ কিছু গান চলচ্চিত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে।

অনিবার্যভাবেই মেলায় থাকে বিনোদনের ব্যবস্থা। মেন- নাগরদোলা, পুতুলনাচ, ম্যাজিক, সার্কাস, যাত্রা, বাউল-ফকির বা কবিগান, বায়োস্কোপ, লাঠিখেলা, কুস্তি, জারিগান ইত্যাদি। তাছাড়া মেলার আয়োজনকে মাতিয়ে রাখে সঙ-কৌতুকের দল, তারা স্বাধীনভাবে মেলাতে ঘুরে ঘুরে রঙ্গ করে থাকে। মেলায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় থাকে তাড়ি-মদ আর জুয়ার আসর। অনেকেই নেশায় ডুবে এবং জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে থাকে। এটা মেলার একটি প্রাত্যহিক চিত্র।

চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব চড়ক পূজা, সঙ্গে চলে গাজনের মেলা। এই গাজনের মেলা চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে। চৈত্র সংক্রান্তির মেলা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি উৎসব। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে এইদিনে স্নান, দান, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মকে পূণ্য বলে মনে করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির প্রধান উৎসব চড়ক। এই উপলক্ষে এক গ্রামের শিবতলা থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে অন্য শিবতলায় নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কোন স্থানে দেখা যায়, প্রতিটি সনাতন হিন্দু ঘরের উঠানে শিব-গৌড়ী নেচে নেচে চাল-ডাল-ফল-অর্থ সংগ্রহ করে। একজন শিব ও একজন গৌরী সেজে নৃত্য করে এবং তার সাথে অন্য ভক্তরা নন্দি, ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতি সেজে শিব-গৌরীর সঙ্গে নেচে চলে। ছোটবেলায় আমিও কৃষ্ণ, গৌড়ি সেজে গ্রামের পর গ্রাম নেচে নেচে পার করেছি।

চৈত্র সংক্রান্তির মেলাতে সাধারণত শূলফোঁড়া, বানফোঁড়া ও বড়শি গাঁথা অবস্থায় চড়কগাছের ঘোরা, আগুনে হাঁটা প্রভৃতি সব ভয়ঙ্কর ও কষ্টসাধ্য দৈহিক কলাকৌশল দেখানো হতো। এখনও কিছুটা গ্রামের মেলায় দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় বাঁশ, বেত, প্লাস্টিক, মাটি ও ধাতুর তৈরী বিভিন্ন ধরণের তৈজসপত্র ও খেলনা, বিভিন্ন রকমের ফল-ফলাদি ও মিষ্টি ক্রয়-বিক্রয় হয়। বায়াস্কোপ, সার্কাস, পুতুলনাচ, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকে।

ভাদ্রে ভেলা ভাসান উৎসব

সকল ধর্ম-বর্ণের বহু মানুষের বিশ্বাস, ভাদ্র মাসের যে কোন বৃহস্পতিবার বা ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বা ভাদ্রের যে কোন রবিবার বেড়া বানিয়ে মানতসহ নদীতে ভাসালে জলকেন্দ্রিক অমঙ্গল ও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া নানা পার্থিব কল্যান কামনা করা হয় বেড়া’র কাছে। লোকধর্মের আবরণে লৌকিক আচার সমৃদ্ধ ‘ বেড়া ভাসান’ উৎসবটি বছরের নির্দিষ্ট সময়তো বটেই, সমস্যা ও সংকট দেখা দিলে বছরের যে কোনো সময় এই বেড়া ভাসানো হয়। এই উৎসবে খোয়াজ খিজিরের পাশাপাশি গঙ্গাদেবীও পূজিত হন। কোথাও তিনি (খোয়াজ খিজির) এককভাবে, কোথাও পীর ফকিরদের সাথে একত্রে, কোথাও আবার তাঁর অনুপস্থিতিতেই উৎসব হয়ে থাকে ।

কয়েকটি বিজোড় সংখ্যক কলাগাছ কেটে একত্রিত করে এর উপর বাঁশ ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চারচালা একটি ঘরের মতো করে মসজিদ বা মন্দিরের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠামো তৈরি করা হয়। এর পর কলাগাছের বাকল দিয়ে ছাউনি ও চারপাশে ঘেরাও দেওয়া হয়। ফুল, লতা-পাতা, কাগজ কাটা ঝালর, জরির ঝালর দিয়ে তাঁকে সুসজ্জিত করা হয়। চালাঘরের উপরে চূড়ায় লাল, নীল, হলুদ, বিগুনি রঙের ত্রিকোণ পতাকায় এবং কোথাও চাঁদ তারায় সাজিয়ে যে ক্ষূদ্র জলযানটির রূপ দেওয়া হয় তাকেই বেড়া, বেইড়া, বেরুয়া, বৈরা, ভেরা বা ভেলা বলা হয়। ‘ বেড়া’র মূল শব্দ হচ্ছে ‘ ভেলা’। আঞ্চলিক উচ্চারনে এটি ‘ বেড়া’ হয়েছে।

বেড়া ভাসান উৎসবে ধান, দূর্বা, নারিকেল, দুধ, কলা, মিষ্টি, নানা ধরনের ফল, ফুল শিন্নী, জোড়া কবুতর, খিচুরি, আগর বাতি, মোমবাতি, গোলাপ জল ও সিঁদুর দিয়ে ভোগ সাজিয়ে সন্ধ্যা ৮ টা থেকে রাত ৪ টার মধ্যে বেড়া ভাসানো হয়। বেড়া ভাসান উৎসব কিছুটা নিয়ম-কানুন ও আচার ব্রতের সহিত পালিত হয়ে থাকে।

বিক্রমপুরের যে সব জায়গায় বেড়া ভাসানো উৎসব হয় তার মধ্যে নবাবগঞ্জ উপজেলার কোলাকোপাড় কাছে ‘আগলা’ নামক স্থানে, দোহারের মৈনট ঘাট, সিরাজদিখান, টুঙ্গিবাড়ি, শ্রীনগর, গজারিয়া, বাউসিয়া, ভবের চর। ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার মুন্সিগঞ্জ জেলার, সিরাজদিখান উপজেলার বড়শিকারপুর গ্রামে ‘নিমু চাঁন শাহ্’ এর দরগায় বেড়া ভাসান উৎসব পালিত হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার, টুঙ্গিবাড়ি থানায়, বালিগাঁও এর গোপিনপুর গ্রামে বেপারী বাড়িতে ‘আবদুল মজিদ ফকিরের’ দরগায় বেড়া ভাসান উৎসব পালিত হয়।

বেড়া ভাসানের গান

কলার ভেলায় ঘর বান্দিলাম

সেই ঘরেতে বাত্তি দিলাম

নকুল, বাতাসা, সবরি কলা, আরও কলার থোর

সেই না ভেলায় দিলাম আমি, বাবার নামে জোরা কইতর।।

বাবা আর খোয়াজ খিজির

একই সাথে করে জিকির

ইছামতি নদীর নিচে, করেন খেলা মিছামিছি।

গঙ্গী মায়ের দাওয়াত পেয়ে

গেছেন তারা উজান বেয়ে

সেই দাওয়াতে দরবেশ ফকির

গরীব দুঃখি সবাই হাজির

আনন্দেরই এমন দিনে, করে সবাই চেচামাচি।।

লোকজ ক্রিয়া সংস্কৃতি

গ্রামের ঐতিহ্যবাহী অতীতের অগণন খেলাধূলা বর্তমানে হারিয়ে গেছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। কাবাডি, মোরগের লড়াই, ষাড়ের লড়াই, হাঁড়িভাঙ্গা, লুকোচুরি, ডাংগুটি নানা কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। অতীতে বিক্রমপুরের মেয়েরা গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা,দড়িলাফ, এক্কাদোক্কা, ফুলটোকা, কুমির ডাঙ্গা, বৌমাছি, পলানটুক, কুতকুত, নাম পাতাপাতি, সূইসুতা, চুকিৎকিৎ, এক পায়ে দৌড়, তিন পায়ে দৌড়, দড়ি, সাতচারা, আম আটি, জুত চোর, সাত পাতা, গজ/গিজা, রুটি তাওয়া, চেয়ারসিটিং, পাশা, ওপেন টু বাইসকোপ, এলন্ডি লন্ডন, গানের কলি, অলডুবানি, চোর-পুলিশ, কিলোয়ার, রসকস, চারগুটি, ষোলগুটি, ডান্ডাবেড়ি, গাউচ্ছারে গাউচ্ছা, বস্তা দৌড়,অংক দৌড়, বিস্কুট দৌড়, লৌহ/বর্শা নিক্ষেপ, জামাই বৌ, জোলাপাতি, পুতুল, ফুল-ফল-নাম-দেশ, লাঠালাঠি, বাঘবন্ধি, ছি-বুড়ি, বালিশ যুদ্ধ, লাটিম, বাঘ বকরি, রশি টানা, চাক্কি, রুমাল চোর, ঘুড়ি, চোর-পুলিশ-ডাকাত-বাবু, এলাডিং বেলাডিং, কিং রং কি রং, রাম শ্যাম যদু মধু, পা ডিঙ্গাডিঙ্গি, ইকিড়মিকিড় ইত্যাদি এক সময়ের বিখ্যাত, জনপ্রিয় এসব খেলাগুলোর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, বাকিগুলোও হারিয়ে যাওয়ার পথে। এ সময়ের ছেলেমেয়েরা এসব খেলার অধিকাংশই দেখা তো দূরের কতা, নামই হয়তো শুনেনি। গ্রামীর লোকজ এসব খেলার স্থান এখন দখল করেছে, ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেট বল, ভলিবল, কেরাম, ভিডিও গেমস্, নেশাদ্রব্য ইত্যাদি। গ্রামে খেলার মাঠ নেই, ক্লাব আছে তো তাদের কোন উদ্যোগ নেই, পাঠ্যপুস্তকে এসব খেলার বিষয়ে কোন সূচী নেই।

সামাজিক লোকবিশ্বাস

কৃষি আবিষ্কারে নারীই পথিকৃত, ফলে নারীতান্ত্রিক সমাজের স্মৃতিচিহ্নবাহী ‘আমান’ নামক মেয়েলি উৎসব প্রাচীনকাল থেকেই বছরের শুরুতে প্রচলিত ছিল। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখের আগের রাতে বাড়ির গৃহিণী একটি ঘটে পানি ঢেলে তাতে অল্প পরিমাণ চাল ঢেলে দিত, তারপর কচি পাতাসহ আমগাছের একটি ডাল বসিয়ে রাখতেন। আমাদের গ্রামবাংলায় সন্ধ্যার পরই রাত নেমে আসত বলে সন্ধ্যারাতেই এই কাজটি করা হত এবং কোন কোন বাড়ির গৃহিণীরা, বিশেষ করে সনাতন হিন্দুরা আতপ চাল ব্যবহার করতেন। পহেলা বৈশাখের সূর্যোদয়ের আগে বা ভোর সকালে সেই বসিয়ে রাখা আমপাতার ডালটি ঘটের পানিতে পাতাসমেত বারবার ডুবিয়ে ও তুলে এনে পাতায় লেগে থাকা জল বাড়ির গৃহিণী সবার শরীরে ছিটিয়ে দেয়া দিত। আর ঘটে ভেজানো চাল বাড়ির সবাইকে খেতে দেয়া হতো। লোকবিশ্বাস ছিল- এতে সারা বছর সবার মঙ্গল হবে। গৃহকর্তা এই ভেজা চাল খেয়ে ক্ষেতে হালচাষ করতে যেতেন। মনে করা হতো, এতে ফসলের কোনো অমঙ্গল হবে না। এ বিষয়টি পরবর্তীকালে বাংলা নববর্ষের উৎসবের একটি অংশ হয়ে যায়।

আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল মেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসত। এই মেলার খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিভিত্তিক বাংলায় মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল না। আর কাছে পিঠে এখনকার মতো এত দোকানপাটও ছিল না। তাই অতি প্রয়োজনের জিনিসটি কিনে এনে ব্যবহার করাও ছিল সময় সাপেক্ষ্য। তাই প্রতি বছরের এই মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়ি-পাতিল, দা-কাঁচি থেকে শুরু করে সংসারের সারা বছরের যাবতীয় দ্রব্যাদি বা তৈজসপত্র এই মেলা থেকেই কিনে রাখত।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে (পহেলা বৈশাখ এর আগের দিন) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তৈলবিহীন নিরামিষ তরকারী রান্না করার রীতির প্রচলন ছিল, যা এখনো আছে। সমাজে শত্রুনিধনের আচার পালন করার রীতি ছিল বছরের প্রথম দিনে। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে, আমাদের ছোটবেলায় বছরের প্রথম দিন দুপুরের স্নান শেষে পূর্বদিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে মুড়ির ছাতু ছুড়ে মেরে ঘরে ফিরতাম এবং পশ্চিম দিকে ফিরে তাকানো নিষেধ ছিল। গ্রাম-বাংলার মানুষের বিশ্বাস ছিল, এতে সারা বছর শত্রুর আক্রমণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিগত বছরের গ্লানি মুছে ফেলার কামনায় নববর্ষের সঙ্গে উদযাপন করা হতো কিছু আচার-অনুষ্ঠানও যা হিন্দু বাঙ্গালীরা এখনো পালন করে। চৈত্র সংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখের দিনে গাজন বা চড়ক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নতুন বছরের শুভ কামনা। মানুষের ধারনা চড়কের বাণফোঁড়ের কষ্টের মধ্য দিয়ে বিগত বছরের পাপক্ষয় হবে।

ভাইফোঁটা হেমন্তের একটি পারিবারিক বন্ধনের উৎসব। দেশ বা দেশের গন্ডি পেরিয়ে এর আরো নাম আছ--ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, ভাইদুজ উৎসব, ভাইটিকা উৎসব। নেপালে ও ভারতের দার্জিলিং-এ দূর্গাপূজার পরে এটাই সবচেয়ে বড় উৎসব। কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি, কালীপূজার দুই দিন পরেই এই মজার উৎসব হত।

মা-মাসী-দিদিমা-ঠাকুমার কাছ থেকে শুনি, এই দিন মৃত্যুও দেবতা যম তাঁর বোন যমুনার হাতে ফোঁটা দিয়েছিলেন। আবার এরকমও শুনি, নরকাসুর নামে এক দৈত্যকে বধ করার পর যখন কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তার কপালে ফোঁটা দিয়ে দিয়ে মিষ্টি খেতে দেন। সেই থেকে নাকি ভাইফোঁটা উৎসব প্রচলিত হয়।

এই দিন বোনেরা উপোস করে। বড় বোন ধান-দূর্বা ছোট ভাইয়ের মাথায় রেখে আশির্বাদ করে, এ সময় কেউ শক্সখ বাঁজায়, কেউ উলু ধ্বনি দেয়। তারপর বোন ভাইয়ের কপালে মন্ত্র পড়ে চন্দনের ফোঁটা দেয়।

‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,

যমের দূয়ারে পড়ল কাঁটা,

যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,

আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।

যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে

যম হল অমর¬।

আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে

আমার ভাই হোক অমর।।

এই মন্ত্র পড়ে বড় বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করে। ছোট ভাইয়েরা বোনকে প্রণাম করে। ভাই বড় হলে বোন প্রণাম করে। বোন ভাইকে মিষ্টি মুখ করায়। তারপর বড় জন ছোট জনকে সাধ্যমত উপহার দেয়। আমাদের সময়ে আমরা বড় বোনের কাছ থেকে টাকাই পেতাম। আজকাল আমাদের গ্রাম এলাকায় ঘটা করে খুব বেশি প্রচলন নেই। বড়দের মাঝে এটা খুব বেশি হয় না। ছোট ছোট বাচ্চা যে ঘরে আছে, সেখানে এ উৎসব এখনও ছোট পরিসরে প্রচলন আছে। কবে যে এই ভাই ফোঁটা উৎসব শুরু হয়েছে--তা কেউ বলতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, এটা আর্যদের আচার অনুষ্ঠান।

ভাই ফোঁটা অনুষ্ঠানের দিন দীপাবলী উৎসব শেষ হয়। পাঁচ দিন ব্যাপী হিন্দু ধর্মীয় উৎসব হলেও, জানা যায়, জৈন-শিখরা এই সময়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান পালন করে। হিন্দুরা ঘরে দরজায়, ঘরে চারদিকে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বালায়, মোমবাতিও জালায়। আলো দিয়ে পুরো বাড়ি সাজায়। এই প্রদীপ জ্বালানো অমঙ্গল বিতাড়নের প্রতীক। হিন্দুদের বিশ্বাস, বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে সারা রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে লক্ষ্ণী আসে।

হিন্দু বাড়িতে কার্তিক মাসের শুরুতে তুলসী গাছের বেদীতে সারা মাস সন্ধ্যা থেকে জ্বালিয়ে রাখা হয় মাটির প্রদীপ। আবার কোন কোন হিন্দু বাড়িতে দেখতাম, ঘরের সাথে বাঁশ বেঁধে, বাঁশের মাথায় মাসব্যাপী আকাশ প্রদীপ বা গাছ প্রদীপ ঝুলিয়ে রাখা হত, ভোরে বা সকালে প্রদীপ নিভে যেত, আবার সন্ধ্যা বেলায় গাছ প্রদীপ ঘরের কোনে বেঁধে রাখা হত। আকাশ প্রদীপ এর ক্ষেত্রে বাঁশের আগায় ছোট ঘর বানিয়ে সেখানে মাটির তৈরী মুছিতে সরিসার তেল ঢেলে পরিত্যক্ত, পরিষ্কার সাদা কাপড় বা পাট দিয়ে বানানো সলতার সাথে সরিষা মেখে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাঁশটিকে ঘরের ছাদ ছাড়িয়ে আকাশে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত খাঁড়া করে রাখা হয়। ভূত-প্রেত, অশুভ ছায়া তথা অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে আকাশ প্রদীপ বা গাছ প্রদীপের পূজা করা হয়। আজকাল খুব একটা চোখে পড়ে না।

কার্তিক মাসকে হিন্দুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য করা হয়। কার্তিকের মাসের প্রতি সোমবার ব্রত পালন করে সোমেশ্বর দেবতাকে(শিব) আরাধনা করলে পাপ মুক্ত হয়।

আর্যরা এই অঙ্গ,বঙ্গ, কলিঙ্গ, সমতট, রাঢ় দখল করার পর আর্য-অনার্য মিশ্রণের ফলে লোকায়ত পূজা-অর্চণা এবং সাংস্কৃতিক ধারায়ও মিশ্রণ ঘটে। আদিকাল থেকেই অনুকূল আবহাওয়া এবং নানা রকমের শস্য উৎপাদনের মাসগুলোতেই বাঙ্গালীর নানা আনন্দ উৎসব হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসেই সবচেয়ে বেশী ফসল উৎপাদন হয়, মানুষের মন থাকে উৎফুল্ল, ঘরে ঘরে আনন্দ বয়ে যায়। আর তাই হয়তো সম্রাট আকবর এই মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা তোলার মাস ঘোষণা দিয়েছিলেন।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের শিকড় থেকেই নবান্ন উৎসব প্রচলিত। হেমন্তের ধান কাটার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় অন্ন খাওয়ার উৎসবই হল নবান্ন --যা বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন মেলা, উৎসবে নানা ধরনের দেশীয় নৃত্য, গান, বাজনাসহ আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। লাঠি খেলা, বাউল গান, নাগর দোলা, বাঁশি, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়ার পসরা বসে গ্রাম্য মেলায়।

আমার গ্রাম্য বেলার জীবনে আমি দেখেছি হেমন্তের ফসল আঁকা মেঠো পথ ধরে কত আনন্দ উৎসবের ধারা বয়ে যেত। মেঠো পথে পথে বাশুরিয়ার সুরের তানে বাতাস-ফসলের নৃত্যে জীবন খুঁজে পায় প্রকৃতি প্রদত্ত জীবনের স্বাদ। কার্তিকে শুরু হত নতুন ফসল উৎসবের প্রস্তুতি পর্ব। কার্তিক মাসে লক্ষীপূজা, কালীপূজা, কার্তিক পূজা, বুড়া-বুড়ীর পূজা, সন্তোসী মায়ের পুজা দিয়ে মাস শেষ হতেই অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবার হতে শুরু হত ক্ষেতের বত্ত। শনিবার সন্ধ্যায় থাকত শনিপুজা, তারপর ভাই ফোঁটা উৎসব, গোবাচ্চার জন্য গোরক্ষনাথের পূজা--সারা মাসই দেব-দেবতাকে খুশী করতে নতুন নতুন শস্যের নানা উপাদেয় খাবার তৈরী হত।

যদিও সরকারী পঞ্জিকা আর সনাতন পঞ্জিকার দিন তারিখ এক রকম হয় না। কোথাও কোথাও সরকারী পঞ্জিকা অনুযায়ী, কোথাও সনাতন পঞ্জিকা অনুযায়ী উৎসব হয়। তিথি-নক্ষত্রের শুভক্ষণ অনুযায়ী পূজার দিন স্থির করা হয়। তাই সরকারী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দেখা যায়, আশ্মিনের দূর্গাপূজা হয় কার্তিকে, কার্তিকের কার্তিক পূজা হয় অগ্রহায়ণে। আসলে তিথি-নক্ষত্র, লোকনাথ পঞ্জিকা অনুযায়ী, সনাতন হিন্দুরা দূর্গা পূজার ঘট (মহালয়া) আশ্বিনেই বেদীতে বসায়, কার্তিক পূজার ঘট কার্তিক মাসেই বেদীতে বসায়। ব্রাক্ষণ বালকদের মস্তক মুন্ডু করে, কানে ছুঁচ ফুটো করে হেমন্ত-অগ্রহায়ণ মাসেই উপনয়ন বেশী হত। উপনয়নের পর থেকে বালকরা ব্রাক্ষণ হতেন।

লক্ষীদেবী প্রতিটি হিন্দু ঘরেই প্রতিদিন সান্ন শেষে পূজিত হয়। বৃহস্পতিবার পবিত্র হযে লক্ষীর পাঁচালী পাঠ করে পূজা করা হয়। দূর্গা পূজার পর আশ্বিন মাসের শেষ পূর্নিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রকৃষ্ট সময় হল প্রদোষ কাল, সূযাস্ত থেকে দু’ঘন্টা সময় পর্যন্ত।কোন কোন পরিবাওে পূজোয় মোট চৌদ্দটি পাত্রে উপচার রাখা হয়। কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণের কোন জিনিস, ধান, পান, কড়ি, হলুদ, হরিতকী, নানান ফলাদী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয় পূজার স্থানটিকে, সামনে দেবীর মুর্তি বা সরা বা ঘট বসানো থাকে। অনেক বাড়িতে এ পুজার ভোগে জোড়া ইলিশ রাখা হয়। ইলিশের ভরা মৌসুম থাকায় সেটাও লক্ষীর অবদান হিসাবেই ধরা হয়। তবে ভোগ হিসাবে খিচুরী, লাবড়া অনেকেই রাখে। তবে ফলমূল, নাড়িকেলের নাড়, তিলের নাড়–, মোয়া ইত্যাদি বাধ্যতামূলক থাকে। অনেক বাড়িতে মাছের পাঁচ পদেও রান্না হয়। কৃষিজ উপকরণ দেখে বুঝা যায়, ফসলের সাথে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লক্ষীর নানা রূপ আছে, বিভিন্ন সময়ে সে সব রূপের পূজা হয়। স্থান-কাল-জাত-বর্ণ ভেদে পূজার ভিন্নতাও আছে।

বাংলাদেশে দূর্গাপূজার পর সনাতন হিন্দুদের কাছে কালীপূজা দ্বিতীয় বৃহৎ উৎসব। কালীদেবীর র্মূর্তি পানিতে ডুবায় না। সারা বছর মন্দির প্রাঙ্গনে রাখে, নিয়মিত পুজিত হয়। নতুন মূর্তি আসলে পুরাতন মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাত্রিব্যাপী এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সারারাত সবাই আনন্দ করে।

বাস্তুপূজা শীতকালে হলেও কোথাও কোথাও পুরোহিতের পরামর্শ নিয়ে, বিশেষ করে আমাদের বিক্রমপুর এলাকায় কার্তিক-অগ্রহায়ণেও বাস্তুপূজা হত, আবার কোথাও কোথাও ঘর বানানোর জন্য মূর্তি ছাড়া ছোট পরিসরে ঘটপূজা সারা বছরই হয়। বিল থেকে হিজল গাছের কচি ডাল এনে, যেখানে ঘর তৈরী হবে সেখানে মাটির তৈরী বেদীর উপর পুঁতে দেওয়া হত। এটিই বাস্তুদেবীর প্রতীক। চাল, গুড় ও দুধ দিয়ে তৈরী পায়েস পুরোহিতের সাহায্যে কলাপাতায় এমনভাবে ঢেলে হিজল গাছের ডালের কাছে রেখে দেওয়া হতো--যাতে পায়েস গড়িয়ে মাটিতে পড়ে, মাটিতে শোষিত হলেই ধরা হত দেবতা ভোগ গ্রহণ করেছেন। এবার ঘর তৈরীতে বাঁধা নেই। পুরোহিত থেকে আমরা জেনেছি, এই পূজা না করে ঘর বানালে, সংসারে অশান্তি হবে, ঘর কালবৈখাখী ঝড়ে গৃহস্তের উপর ভেঙ্গে পড়বে। গ্রামের গৃহস্থরা, বিশেষ করে, গৃহিনীরা এসব সংস্কার মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

এই সময়ে গ্রামে গ্রামে রাতের বেলা ‘ফকিরের ভাড়ে বসা’ গল্প খুব শুনা যেত। একটা গল্প এরকমঃ হঠাৎ কোন এক সন্ধ্যা রাতে বা মধ্য রাতে কোন বাড়িতে চিৎকার। হারিকেন বা টচলাইট নিয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখা যেত অদ্ভুত পোষাকে, ভংগিকে মধ্য বয়সী এক দাঁড়িওয়ালা লোক অনবরত মাথা ঘুরিয়ে, হাত দু’টি মাটিতে চাপরাচ্ছে। আর কি সব বলছে। আবুল ফকির নামে নামে তিনি পরিচিত। এই ফকির মানুষের যে কোন সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে, যে কোন অসুক, খারাপ বাতাস লাগা, ভুত-পেত্নির আছড়, বিবাহ বা বাচ্চা না হওয়া ইত্যাদি। কেউ হয়তো তার সাগরেদকে বলছে, কি করলে তার মেয়ের অসুখ ভাল হবে? সাগরেদ ফকির বাবাকে তাদের নিজস্ব ভাষায় সমস্যার কথা বলছে। ফকির ক্লান্ত মুখে, অদ্ভুত ভংগীতে বলে, পাঁচ টাকা আট আনা মাজারে দিতে হবে। পাঁচ সের চাল আর পাঁশ সিকে পাঁচ জন ভিক্ষূককে দিতে হবে এবং পাঁচ পুকুরের পানি একটি বোতলে মিশিয়ে আবুল দরবেশকে দিতে হবে। বোতলে ফুঁ দিয়ে সেই পড়া পানি মেয়েকে খাওয়াতে হবে। আবুল দরবেশ সেই। সবাই বলে, আবুল ফকির একজন দিব্য পুরুষ। এই মিথগল্প এখনও গ্রামে গ্রামে প্রচলিত।

সোনার নাও পবনের বৈঠার গল্প মানুষের মুখে মুখে আজও প্রচলিত আছে। দিঘলী গ্রামে থাকতেই কনকসারের দিঘী নিয়ে কল্পকথা শুনেছি। পদ্মার ভাঙ্গনের পর আমরা ১৯৯৩ সালে কনসারের দীঘির উত্তর পারে বসতি গড়ি। মা বলতেন, পদ্মা নদী এই দীঘির কাছে আসবে না। আসলেই আসেনি, তবে খুব কাছে এসে থেমে গেছে। এক সময় এই দিঘীতে সোনার নাও পবনের বৈঠা ভেসে উঠত এবং সেটা রাতে ঘটত। এক দু’জন করে চাক্ষূষ সাক্ষীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। তারপর সবাই যখন বিষয়টি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠল, তখন আর দেখা গেল না। আমার মা একদিন বলল, দেখা যাবে কি! কোন এক রাতে কোন চোরেরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আবার এও শুনা গেল, নৌকায় থাকা সোনার ঘটি-বাটি চুরি হওয়াতে সোনার নাও আর দেখা যায়নি। এ রকম মিথ অন্য জেলাগুলোতে একসময় শুনা যেত।

গাভীর বাচ্চার বয়স একুশ দিন হলে গাভীর দুধ দিয়ে নাড়ু তৈরী করে গোরক্ষনাথ দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দিয়ে সবাই সমস্বরে বলত, গোরখার নাড়ু, হেউচ্চ...। পূজার পর থেকে গৃহস্তরা গাভীর দুধ খেত। এই পূজা করলে গাভী প্রচুর দুধ দেবে, প্রতি বছর সুস্থ্য বাচ্চা জন্ম দেবে। এই পূজার দিবস নানা গোত্রের সনাতন গৃহস্তরা গাভীর বাচ্চা জন্মের ৭/১৪/২১/২৮ দিনের মধ্যে রাখেনি, নিয়মের পরিবর্তন এমন হয়েছে যে, সামান্য নিয়মাদি পালন করে প্রথম দিন থেকেই গৃহস্তরা গাভীর বাচ্চার সাথে নিজেরাও দুধ খেত। হেমন্তকালের কার্তিক-অগ্রহায়ণে অথবা নিজেদের ভাল সময়ে গোরক্ষনাথ পূজার অনুষ্ঠান করত। মুসলমানরা গোরক্ষনাথের শিরনি নামে লোকাচার পালন করত। বাছুরের বয়স এক মাস হলে গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে গরু বা বাছুরের মূর্তি বা নাড়ু বানিয়ে কলাপাতায় করে গরুর ঘরে রাখত , যাতে গোরক্ষনাথ রাতে খায়। বাউল বা বয়াতিরা পাটালি পড়ত, বাচ্চারা হেইচ্চ বলে দোহার করত। পরিবর্তনের যুগে এই পূজা বা লোকাচার এখন বিলুপ্তির পথে।

আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়, এটাকে বলে গাড়ু উৎসব। এ উৎসবটা ঘরের বড় বোন, বড় ভাবী, ছোট খালা বা মাসীরাই আয়োজন করত। তের/একুশ বেজোড় সংখ্যার চাল-ডাল-শাপলার ডগা-ঢেঁপর-কাচাকলা-পেপে-শাক তথা নানান তরকারী মিলিয়ে আশ্বিন মাসের শেষ দিন রাতে রান্না হত। মোমবাতি বা কুপির আলোক শিখার উপরে কলাপাতা রেখে দেওয়া হত। সকালে কলা পাতায় যে কালী পড়ত তা ছোটদের কপালে দিয়ে বলত, কারো খারাপ দৃষ্টি যেন না পড়ে। আমাদের বাড়িতে ২১ পদের কথা মনে আছে এবং এখন একই নিয়মে প্রচলন আছে। আশ্বিন মাসের শেষ রাতে হিন্দু মেয়েরা উপবাস করে রান্না শুরু করে, কার্তিক মাসের সকালে কার্তিক দেবতাকে ভোগ দিয়ে পূজা সেরে পান্তা খিঁচুরী খায়। কার্তিক দেবতার কাছে কামনা করে ফসল যেন, ভালো হয়। মিথ আছে, অবিবাহিত মেয়েরা কার্তিকের মত বরও চায়, ছড়ায় আছে, ‘আশ্বিনে রাঁধে বাড়ে কার্তিকে যে খায়, যে যেই বর মাগে সেই বর পায়’। কার্তিক দেবতার মত বীর যোদ্ধা, সুন্দর অবয়বের বর পাবার আশায় কার্তিক মাসের শেষ দিন সনাতন নারীরা কার্তিক পূজার আয়োজন করে। নতুন বিবাহিত অনেক নারীর নতুন বর দেখলে আমরা মিথজাত বিশ্বাস থেকে বলে উঠি, মেয়েটি কার্তিকের মত বর পেয়েছে। এ উৎসব হিন্দুজাত হলেও কবে, কখন ধর্মীয় গন্ডি পেরিয়ে নিজস্ব ধাঁচের লোকজ উৎসবে পরিণত হয়েছে আমরা কেউ তা জানি না।

হেমন্ত-শীতকালে বিয়ের উৎসব বেশী হত। অনুকূল প্রকৃতি, ফসল, সময়--সব কিছু মিলিয়ে মনে করা হত, প্রজাপতি দেবতা এই সময়টাকে বেশি পছন্দ করেন। মানুষের বিশ্বাস, এই সময়ে বিয়ে হলে সংসার সুখের হবে। দূর্গাপূজা, লক্ষী পূজা, কার্তিক পূজা, কালীপূজা, দীপাবলী পূজা, অমাবস্যার ১ম বা ২য় তিথিতে মুখের দুই পাশে দুই রংয়ের অবয়বে হরিপরমেশ্বর পূজা, পূর্ণিমাতে রাধা কৃঞ্চের জন্য কীর্তন সহকারে রাসলীলা পূজা, বনের অধিবাসীর জন্য বনদেবীর পূজা--নানা পূজা-অর্চণার মাধ্যমে বিপদ-আপদ-মঙ্গল কামনায় শরৎ-হেমন্তের গ্রাম্য বাংলার শাশ্বত সাংস্কৃতিক রূপের সাথে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যোগ হয় নানান পাগলের মেলা, পীর-মুর্শীদের ওরস, ওয়াজ মাহফিল। এ সময়ে ফসলে ফসলে ছড়িয়ে থাকে মাঠ-ঘাট-পথ-আঙ্গিনা-ঘর-গোলা। মুসলমানরা প্রথম ফসল দিয়ে মাজার, দরগায় শিন্নি দেয়; কেউবা কোন কিছু পাবার আশায়, কারো রোগ মুক্তি কিংবা মঙ্গল কামনায় পীর-মুর্শীদ বা পাগল বাবার জন্য প্রথম ফসল মানত করে রাখে। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভাগ্যলক্ষী কার্তিক-অগ্রহায়ণের কাঁধে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, মাঠ-ঘাট শস্য শ্যামলায় ভরে দেয়। আর তাইতো, সনাতন জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য ধর্ম জাতির মধ্যে অসীম রহস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নিজেদের তৈরী বিশ্বাসের মিথগুলোকে গড়ে তোলে নিজেদের মতো করে, পরিবর্তনও করে নিজেদের সুবিধা মতো।

হেমন্তের নবান্নের সময় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন-মানসিকতায়ও পরিবর্তন আসে। ধানের হরিদ্রা রঙের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেয়ে ও বধূরা হলুদ শাড়ি সায়াহ্নের রক্তিম সূর্যের কিরণে যেন, পায়ের আলতা রঙ শাড়ির পাড়ে উঠে আসে; সেই সাথে ছেলেরাও যেন অঘ্রাণের পাকা হলুদ ধানের আভা ধারণ করে তাদের ফতুয়া ও পাঞ্জাবিতে। তাদের ফতুয়া ও পাঞ্জাবির নকশায় আবহমান বাংলার প্রতিচ্ছবিও ফুটে ওঠে। এ সময় গ্রামবাংলার পাড়া-মহল্লায় বিয়ের ধুম পড়ে যায়। পাকা ধান কিবা নানান শস্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কন্যাকে পিতা পাত্রস্থ করেন। বিয়ে বাড়িতে বিয়ের গীত আর আলতা-মেহেদীতে রাঙানোর আসর বসে। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত, এ সময়ে বিবাহ নাকি নতুন সংসারে সুখ ও শান্তি বয়ে আনে।

প্রকৃতির সবুজ ফসল হরিদ্রাভ সাজে নতুনের জাগরণ ঘোষণা করে। শরতের গিঁড়া জল সরে গিয়ে মাঠ-ঘাট ভরে ওঠে সোঁদামাটির গন্ধে। সূর্যের রক্তিম আভা নদীর শান্ত জল আর ভোরের ফসলের কচি ডগায় জমে থাকা শিশিরে পড়ে ঝিকমিক করে, মধুমাখা শীতল বাতাস অঙ্গজুড়ে হিল্লোলিত হয়। ঘরে ঘরে নতুন ধানের চালে শুরু হয় উৎসব। ভোর রাতে বাড়ি বাড়ি ঢেঁকিতে চালের গুড়ি কোটা, চিড়া কোটার শব্দ উঠত--এখন যা অজপাড়া গ্রাম ছাড়া চোখে পড়ে না।

হেমন্তের ‘নাইওর’ উৎসবে নতুন ধানের চালের গুড়ি আর গুড় দিয়ে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে তৈরী হয় নানা রকমের পিঠা, পায়েস। মাটির সরাতে, বেতের থালে, কলাপাতায় অথবা পিতলের প্লেটে সাজানো থাকে গ্রাম বাংলার বাহারি রকমের পিঠাÑপাকান, ভাপা, চিতই, পাটি সাপটা, নকসা , পাতা, জামাই, কাটা, চুটকি, মুঠা, চ্যাপা, জামদানী, হাঁড়ি, ঝুড়ি, ফুলঝুরি, বিবিখানা, মাছ, হৃদয়, গোলাপ ফুল, পেঁচানো, ফুল, শাহী বিবিখানা ইত্যাদি আরো অসংখ্য নামের পিঠা। মা, বোন, বউদের পিঠাশৈলী আর রাত-দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম সকলের স্বাদ, তৃপ্তি আর স্বস্তির মধ্যদিয়ে পিঠা শিল্পের পরিশ্রম সার্থক হয়। জামাইয়ের সাথে শালা-শালী, বিয়াইয়ের সাথে বিয়াইনরা মেতে উঠে গ্রাম-বাংলার মুখে মুখে প্রচলিত ‘ধাঁধা মিলাও--পিঠা খাও’ উৎসবে। এসব পিঠা নিয়েও গ্রাম বাংলায় আছে নানা রকমের মুখরোচক মিথ। অকল্যাণ থেকে রক্ষা জন্য সনাতন হিন্দুরা দেবতা সূর্যকে, কোথাও গরু দেবতাকে আগে পিঠা দিয়ে, মেয়ের জামাইকে (দেবতা রূপে) কলাপাতায় বা বেতের থালাতে পিঠা পরিবেশন করত। বউ-জামাইয়ের আলাদা থালার সাথে পাড়ার সবাই একসাথে পিঠা খেতে বসত। তবে সনাতন হিন্দু মতে, আগে জামাইয়ের খাওয়া শেষ হবে, তারপর ঘরের বউঝিরা খেতে বসবে। অতিথিকে দেবতাতুল্য জ্ঞানে সেবা করা সনাতন ধর্মের নিয়ম, বিশ্বাস।

নাগরিক সভ্যতার জাঁতাকলে আবহমান কালের সংস্কৃতির অনেকটাই হারিয়ে গেছে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় মানুষের বন্ধন এক সময় দৃঢ় ছিল। উৎসব মুখর সমাজে সবাইকে সবার প্রয়োজন হত। মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সহজ-সরল। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-বোনে সম্পর্ক ছিল আত্মার বন্ধনে। আজ, এখন সে সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অন্য ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম, সনাতন হিন্দু জাতিদেও অনেকেই জানে না হাজার বছরের শক্ত বন্ধনের এই ছোট ছোট উৎসবের কথা--যা মিথ হোক আর গল্প-কাহিনী হোক, মানুষের শাশ্বত প্রেম-প্রীতি ভালোবাসাকে বিনা সূতার মালায় হাজার হাজার বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল--যা এখন শিথিল হয়ে হিংসা-বিদ্বেষের রূপ ধারণ করেছে।